ページの本文です。

皮膚科

ごあいさつ

皮膚は一つの臓器であり「外から体を守るバリアー」と考えられますし、「からだの状態を映し出す鏡」ともなります。皮膚はとても強いバリアーなのですが、時には細菌に負けて化膿したり紫外線に負けて悪性腫瘍が出来ることもありますし、鏡として働けばリウマチ疾患や肝障害が皮膚症状として表れ、皮膚科がそれら体内の変調を見つけることも稀ではありません。実は皮膚科は全身を広く見渡す科なのです。

当院皮膚科は医師2名体制が長期に渡り続いていましたが、2021年7月から3名体制になりました。2020年1月から運用している新病院の素晴らしい設備をより活かし、充実した診療を提供できればと思っています。

新病院に移転して間もなくコロナ禍が訪れました。旧病院の設備では十分な換気やエリア分けなど、COVID-19という手強い相手に十分な対策ができなかったでしょう。当院が運用できているのは努力もありますが、コロナ禍に新病院への移転が間に合ったという運もあったと考えています。

とはいいましても、なかなか現状としては厳しく、皮膚科は規模の小さな科です。大学病院などとは違い特別なことが出来るわけではありませんが、「受診して納得・安心のお医者さん」を理想として我々は受診をお待ちしております。皮膚で気になることがありましたら、まずは皮膚科へお越し下さい。

追記(2024年3月):2024年4月から残念ながら皮膚科医が3名から2名へ縮小体制になります。これにより臨時や緊急の対応が今以上に困難になることが予想されます。外来受診希望に関しましては事前予約を取っての受診をお願いいたします。

診療内容

当院皮膚科は平成17年7月から齋藤京(ひとし)が責任医として赴任し現在に至ります。皮膚科医の仕事は何か?「皮膚に関するなんでも屋」であると心得て診療に励む毎日です。皮膚に症状があればとにかく皮膚科の対象になりますので、広範囲の熱傷(やけど)や腫瘍を扱う時には外科系として手術(解説1)を中心とした治療を行いますし、水疱症やリウマチ疾患といった時には内科系として皮膚生検(解説2)や血液検査などを行い、投薬を中心とした治療を選択します。また、いわゆるまきづめ(弯曲爪(解説3)及び陥入爪(解説4))や水虫といった一般的な疾患を診療する合間に、時には命にかかわる重篤な症例に遭遇することもあります。パッチテスト(解説5)やMED測定(解説6)などの皮膚科特有の検査はアレルギー科としての皮膚科の側面ですし、近年色素斑(解説7)などへの対処は美容科として機能しています。さらにとこずれ(褥瘡:じょくそう。解説8)に関しては治療と同時に予防を指導するアドバイザーとしても働いています。

1.手術の説明

皮膚科は実は手術の多い科です。小さな皮膚腫瘍はほとんどの人が持っていて、痛いなどの困った症状を伴ったり美容的に問題であったりしたときは治療と検査を兼ねて摘出します。多くは局所麻酔の小手術であり局所麻酔をした後の手技時間は30分前後ですが、時には全身麻酔を要する大型の腫瘍の摘出術や皮膚潰瘍などのへ植皮術、皮弁形成術を要するような複雑な腫瘍摘出術も行っています。

皮膚科は実は手術の多い科です。小さな皮膚腫瘍はほとんどの人が持っていて、痛いなどの困った症状を伴ったり美容的に問題であったりしたときは治療と検査を兼ねて摘出します。多くは局所麻酔の小手術であり局所麻酔をした後の手技時間は30分前後ですが、時には全身麻酔を要する大型の腫瘍の摘出術や皮膚潰瘍などのへ植皮術、皮弁形成術を要するような複雑な腫瘍摘出術も行っています。

当科は手術を午後に行っています。緊急をのぞいて手術は月曜と水曜の午後に行っており、手術室の使用枠を確保しています。手術はまず通常外来に受診し、そこで説明を受け予約を取って日程が決まります。手術の次の日と抜糸の日は外来受診して頂く事となりますが、それ以外の日は普通に過ごすことができます。(シャワーくらいは次の日創がきれいであれば可能になります。無理な運動は抜糸まで控えて頂きます。)

皮膚科の手術はほとんどの場合(「ホクロ」の摘出でも)保険適応となります。また手術で取ったものは病理標本を作成して分析しますが、皮膚科では医師自らも顕微鏡にて観察し、検査室からの病理レポートと照らし合わせるダブルチェックを全例に行っています。この際の医師のダブルチェックの分はお金を頂きません。皮膚科の手術は比較的お得と言えます。

2.皮膚生検とは?

「このできものはなんですか?ちらっと診てもらえますか?」

皮膚科の仕事をしていますとこんな言葉をよくかけられます。もちろん皮膚症状は多くの情報を含んでいますので診ただけですぐに病名が解ることもありますが、すべての病変がそんなに単純ではありません。見ただけで判断しきれない病変は局所麻酔を行って皮膚のサンプルを取り分析する、それが皮膚生検です。

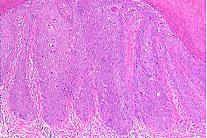

湿疹にも見えますが、湿疹の外用で治りません。

皮膚生検をしたところ、、、→Bowen病という悪性腫瘍でした。

皮膚は人間の表面の臓器ですから、この検査は他の臓器を取るより目的の病変部を取り損なう失敗は少なく、また短時間で終わります。その際取った検体は病理標本にして皮膚科医自らも顕微鏡にて観察し、病理レポートと照らし合わせるダブルチェックを全例行っています。

通院でできる検査ですが予約制です。まず通常外来に受診し、生検が必要と判断された場合は相談して日程を決めます。電話での受付は現在行っておりません。また、数針の縫合をするので傷の状態のチェックや抜糸に通院を要します。

3.弯曲爪自費診療の説明

追記3(2024年3月):当面新規患者さんの自費診療の受け入れを中止いたします。

足先には1:斜め下から体重がかかり爪を曲げようとする力がかかる、2:下から体重がかかり皮膚が爪をくるもうとする、3:加齢などで爪の出来が悪くなり爪が曲がりやすい、などの作用があります。長い時間この状態が続くと、爪が変形(前から見てΩのように)してきていよいよ痛くなる、これが弯曲爪です。

これを直すには普段と逆の力を爪にかければ良い、つまり、丸まった爪が平たくなるように望ましい癖をつける矯正をすれば良いわけです。当科では「真っ直ぐになろうとする特製のワイヤーやプレート」を用いて矯正する治療をご用意しています。(治療の詳細はワイヤーのメーカーのサイトをご覧ください。https://tama-medical.com)

この処置は痛みや危険を伴わず通院で行える弯曲爪の治療として最近注目されていますが、まだ一般的でないため保険診療が認められていません。

当科では決められた予約時間に「自費診療」で行っております。

自費診療での運営にあたり以下の事をご理解下さい。

- 処置の日はお薬を保険で処方することが出来ません。

- 処置と同じ日に院内他科を保険で受診することが出来ません。

- まず午前の通常外来に受診し、そこで処置する別の日を相談して予約となります。「午前中に初診し、その日の午後に処置を希望」ということや電話での予約は出来ません。

- 処置を行うのは午後の外来時間に限ります。曜日は固定されていませんが主に火・木の午後です。

追記(平成26年):コレクティオを導入しました。これは当院では主に「ワイヤーで開いた爪の状態をキープするために装着する」目的で使用しています。爪が湾曲する理由は様々ですが、その人がそういう足であるとなると、折角ワイヤーで開いても、外すと戻ってしまう、これが多いのです。その対策として開いた爪に釣針のような金具を装着すれば、爪が巻こうとするのを防いで良い形を長持ちさせることができます。その金具です。

爪の根元につけますので、伸びて外れるまで痛くない状況が半年前後作れますし、その間生活の制約はほとんどありません。

ワイヤー同様、装着の際は自費診療となります。

ワイヤーで開いても3ヶ月で腫れが再燃する患者さん。

今度はワイヤー後にコレクティオを装着しました。すると・・・

3ヶ月後も良好をキープ中。

追記2(2022年3月):新たな矯正器具「巻き爪マイスター」が導入されました。マチワイヤーが苦手だった爪辺縁の急カーブの矯正に利用でき、爪を広げる選択肢が増えました。

4. 陥入爪治療(アクリルガター法)の説明

一般に言う「まきづめ」は実際には2種類の要素があります。一つは解説5で述べている爪が変形(前から見てΩのように)して痛くなる弯曲爪です。もう一つは陥入爪で、爪を深く切る癖の作用で周りの皮膚が爪をくるむような状態になり爪の横角が肉に食い込んで腫れる状態です。

人は絶えず歩いていますので体重が下からかかり、その結果足の爪の周囲の皮膚は爪をくるもうとします。この際深爪は皮膚が「爪につっかえる部分」を切ってしまう事ですのでよけいに爪を包み易くなる、とすると爪が伸びるともっと痛くなる、だからまた深爪して皮膚が爪をくるむ、、、を繰り返すのです。

これを直すには昔は何らかの形の手術が主流でしたし、今でも重症例では手術が必要な患者さんもいます、しかし手術の前に保存的に治療が出来ないかと考えたときに、(1)皮膚を逆の方向に引っ張って爪をうまく伸ばす発想と、(2)当たっている爪部分にクッションを作り刺激を減らす発想は理にかなっています。

(1)に関しては軽度の場合には手でマッサージをするくらいでも差が出ますし、テーピングでもかなり痛みが軽減できることもあります。

(2)に関しての工夫として当外来で行っているのがアクリルガター法です。これは爪が当たっている側縁にチューブを入れさらにアクリル樹脂で固定をするというもので、爪側縁にクッションを作りつつ、切りすぎた爪の形を整える手技です。

当科でアクリルガター法を開始したのが平成19年2月ですが、その後の治療効果は上々で、手術を行う前にまず行ってみるべき治療と考えています。

この手技は極端な苦痛はないものですがもともと腫れている部分を処置することが多いため3人に1人くらいの方は局所麻酔を要します。ただ、うまくいけばその日のうちから痛みの軽減を実感できるようです。

治療を希望の方はまず午前の通常外来に受診してください。特に高価な道具を要する手技ではないため保険診療の範囲で行っておりますが、時間がかかるため手術枠などを利用し午後に施行することが多く、医師と日程を相談して手技を行う方法をとっております。

(受診してその場・その日にアクリルガター法を行える可能性は現状では低いとお考え下さい。)

追記3(2024年3月):当面新規患者さんの自費診療の受け入れを中止いたします。

5.パッチテストとは?

化粧品などのかぶれや薬剤や金属のアレルギーの検査です。方法は単純で、原因の可能性のある化粧品や薬剤、金属の試薬をシールにして皮膚に貼り、どのような反応が皮膚に出るかを皮膚科医が観察し判定します。判定はシールを貼った2日後・3日後・7日後でありシールを貼る日を含めると8日間に4回通院する必要があり、この日程を予約して行います。

(よって、通常外来を受診して頂き、そこで日程を相談します。電話での予約は現在行っておりません。)

初日パッチシールを貼った直後

→陽性所見

一般的なアレルギー関連の検査として血中IgE RAST検査が有名ですが、これはIgEという自己抗体が関係しているアレルギーに関してのみ対応できる方法であり、また、調べられる物質が検査メーカーに用意されたものに限られています。パッチテストは以上のように手間がかかりますが、害がありそうな物質(たとえば化粧品)そのものを用いて「皮膚に合わない」事を直接しめす検査ですので、皮膚のトラブルの原因究明にはとても重要だと言えます。

6.光線療法・MEDとは?

当院のOR—100—100B型

ナローバンドUVB照射器

紫外線が皮膚にあたることは色々な作用を生じます。肌が黒くなることは代表的な変化ですが、そのほかにも殺菌能力、免疫調整能力など、うまく利用すれば望ましい反応がたくさんあります。一方、紫外線に当たりすぎれば皮膚損傷、果ては皮膚癌の誘発といった望まざる作用もあるわけです。

当院皮膚科外来には治療用の紫外線照射器があります。特に免疫調整能力を期待して「程良く光線を当てる」治療が光線療法です。そしてナローバンドUVBの機器が平成24年からようやく当院にも導入されました。尋常性乾癬・アトピー性皮膚炎などの炎症性疾患から一部の皮膚リンパ腫にも使用可能と応用範囲の広い機種であり、効果を期待しています。現在、通常外来(午前)の時間の枠で行っており保険対象の治療ですので、高価な治療ではありません。

光線過敏症という一種の体質を持っている人がいます。通常より少量の光線(紫外線の場合が多い)に対して過敏に反応して皮膚炎を生じてしまう体質で、飲んでいる薬や健康食品が関係している場合、内科的な基礎疾患が関係している場合などがありますが、特に理由がない人も多く、また、「過敏性」の程度も人それぞれです。紫外線照射の機械を用いれば光線量が調整できますから、皮膚に色々な光線量を小さくあてて、どのくらいの光線量から反応が出るかを測定すればどのくらいの光線過敏なのかを証明することが出来ます。この「反応が出る最低の光線量」をminimum erythema dose=MEDと言うのです。MED測定に関しては光線療法と異なり予約制です。まず通常外来を受診の上、そこで日程を相談する事となります。(電話での予約は現在行っておりません。)

追記(2020年1月):光線過敏症のMED測定ですが、正規の方法では、ナローバンドではないUVBやUVAを照射できる機械でおこなうことが理想です。近年、ナローバンドUVBの普及とともに通常のUVBやUVAを照射する機器は治療には時代遅れになっており、だいぶ前から当院で確保している照射機がメーカーのサポート外になっていました。新病院への移転に伴いその照射機を破棄することになり、光線過敏症の検査は当院では縮小されます。

7.美容に関して

皮膚は表に出ている臓器であり、「きれいに治したい」という美容的なニーズがより強く生まれるのが皮膚科です。皮膚科医をしていますと、色素斑や良性腫瘍など、放置していても間違いではない病変でも美容的にじゃまで治療を希望される人の多さに驚きます。

さて、皮膚の美容に関して、現在大きな問題が存在していると思います。それは、いざ美容的に困ったのでどこに相談しようか、といった時にあまりにも色々な選択肢が存在し、混乱しやすい状況になっていることです。医療機関に関してだけでも皮膚科・美容科・形成外科などありますし、エステや化粧品コーナーを頼る方もいるでしょう。女性誌やインターネットもかなりの方が参考にしていると思いますし、そこには我々医師が拝見しても参考になる情報があると思います。しかし、美容は多額の金銭取引が発生しやすい分野であるからか、「ん?」といった医学的には疑問の残る情報が混在しているのも確かです。

たとえば、盛り上がるタイプのホクロをレーザーで焼き取りきれいに平らにする治療についてですが、我々の考えではお薦めしていない方法です。ホクロは一種の腫瘍であり、腫瘍細胞が残れば確実に再発してきます。美容で問題になる顔のホクロはその細胞が深部まであることがほとんどで、焼いて平らにするだけではなく腫瘍摘出術として深部まで取る方が確実かつ安心で良いと考えているからです。しかし、レーザーは「必要なところを狙って最小限の損傷で焼く道具」ということも承知しておりますので、浅いところの濃い色素斑に関してはレーザーがよい治療であるとも考えます。要は皮疹の程度や治療にかかる費用・時間を総合的に考え、臨機応変に対応するのが重要だと思います。

当院では、世間一般に「美容皮膚科」とされうるほどの美容に関する設備は用意しておりません。(美白剤に関してはハイドロキノン含有軟膏をご用意しておりますが、レチノイド等の他の美白軟膏はありません。レーザーは色素レーザー(血管腫用)・色素レーザー(色素斑用)とも導入されておりません。ピーリングに関しては現在行っておりません)しかし、当院で出来うる範囲は当院で治療、ある時は治療ができる施設にご紹介、というように持っている知識を駆使してどのようにするのが良いかアドバイスさせて頂いております。困っている方は、まずは悩まず一度受診されてはいかがでしょうか?悩み・ストレスは美容の大敵ですから。

8.褥瘡回診の紹介

からだが自分で動かせない患者さんや全身状態の悪い患者さんは褥瘡・いわゆる「とこずれ」がどうしても出来やすいです。褥瘡とは骨と皮膚表面の間が圧迫され全層性に血行が悪くなり損傷する状態です。(要するに表面だけでなく皮膚の下の脂肪組織なども同時に痛んでいるということです。)深いですから出来てしまうと治すのが大変なので、入院患者さんにはマットを工夫したり体の向きをまめに変えたりして予防に努めます。

しかし、それでも出来てしまったり、褥瘡を伴った状態で入院された患者さんはどうするか(褥瘡はご高齢や原病のため全身状態が内科的に悪い方に多く、かかりつけ医の先生方が病診連携を通じ当院内科にご相談し内科で入院となるケースも多いです)、皮膚科と看護部が協力して治療にあたります。

現在、褥瘡は予防が重要と考えられていること、すべての症例を皮膚科のみで対応することが難しいことなどから、入院している褥瘡に関してはWOC看護認定看護師が元締めとなって院内の症例に関して把握し、重症症例には褥瘡回診で対応しています。医師・看護師・栄養部・薬剤部・検査部が週に一度そろって院内の対象患者を回診し、治療方針を多方面から検討するというシステムです。時には患者さんのご家族や病棟での担当看護師や担当医師への指導も行います。

スタッフ

| 氏名 | 役職 | 資格 |

|---|---|---|

| 齋藤 京 | 部長 | 日本皮膚科学会認定皮膚科専門医 |

| 辻 綱氣 | 医師 |

臨床実績

| COVID19軽中度主治医 | 17 |

| 蜂窩織炎 | 15 |

| 褥瘡・皮下膿瘍 | 4 |

| 水疱性類天疱瘡・尋常性天疱瘡 | 4 |

| 良性腫瘍(脂肪腫除く) 単純摘出術目的・精査目的 | 3 |

| 皮膚潰瘍(うっ滞性・糖尿病性) | 3 |

| 扁平上皮癌 | 2 |

| 毛巣洞 | 2 |

| 薬疹(多型紅斑型) | 2 |

| 神経線維腫症 | 2 |

| 水痘 | 1 |

| ボーエン病 | 1 |

| メルケル細胞癌 | 1 |

| 合計 | 57 |

|---|

*2020.4~2021.3 入院日で統計

| 良性病変 |

粉瘤 | 43 |

| 色素性母斑・黒子 | 16 | |

| 皮膚線維腫・軟性線維腫 | 15 | |

| 血管腫・毛細血管拡張性肉芽腫・グロムス腫瘍 | 9 | |

| 脂肪腫・血管脂肪種 | 7 | |

| 石灰化上皮腫 | 7 | |

| その他の良性病変 | 6 | |

| 神経線維腫・神経線維腫症・神経鞘腫 | 5 | |

| 皮下膿瘍の切開デブリドマン | 4 | |

| 毛巣洞 | 4 | |

| 脂漏性角化症 | 3 | |

| ケラトアカントーマ | 3 | |

| sebaceous adenoma | 3 | |

| エクリン汗孔腫・eccrine hydrocystoma | 2 | |

| 陥入爪 | 2 | |

| verruca vulgaris | 1 | |

| clear cell acanthoma | 1 | |

| 皮膚潰瘍への植皮 | 1 | |

| 血管平滑筋腫 | 1 | |

| steatocystoma | 1 | |

| 悪性・重症病変 |

基底細胞癌 | 12 |

| 有棘細胞癌 | 8 | |

| 日光角化症 | 4 | |

| ボーエン病 | 3 | |

| メルケル細胞癌 | 2 | |

| 外陰部パジェット病 | 1 | |

| 合計 | 164 | |

|---|---|---|

*2020.4~2021.3 入院日で統計

2020.4~2021.3 皮膚生検 147件

2020.4~2021.3 爪ワイヤー・コレクティオ・ガター法 計41件

研究業績(令和元年度~令和2年度)

論 文

齋藤 京

「なにこれ」「へえ~」機能性肌着を着たままMRIを撮影し生じた火照り

日臨皮会誌 36(6):750-751、2019.11

齋藤 京

トニックウォーターによる固定疹の1例

臨床皮膚科 73(13): 1047- 1051 :2019.12

齋藤 京

再掲「なにこれ」「へえ~」逆ゴットロン徴候

日臨皮会誌 37(4):523-524、2020.08

齋藤 京(皮膚科)

再掲「なにこれ」「へえ~」 耳に限局した角化型疥癬

日臨皮会誌 37(4):541-542、2020.08

齋藤 京

「なにこれ」「へえ~」 アムロジピンによると考えた毛細血管拡張症の1例

日臨皮会誌 38(1):82-83、2021.01

齋藤 京

「なにこれ」「へえ~」 謎解き:BCG接種の既往は推察できるか?

日臨皮会誌 38(6):916-917、2021.11

学 会 発 表

齋藤 京

ドリンクバーのトニックウォーターによる固定疹の1例

第35回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会、愛媛、2019,4,20-21

新谷悠花、齋藤 京

免疫チェックポイント阻害薬治療中に発症したが、投与を継続した水疱性類天疱瘡の1例

第886回日本皮膚科学会東京地方会、東京、2019,10,19

新谷悠花、齋藤 京

当院における、不明熱の精査目的で施行したランダム皮膚生検18例の臨床的検討

第84回日本皮膚科学会東京支部学術大会、東京、2020,11.21

齋藤 京

Pencil-core Granulomaの2例

第73回日本皮膚科学会西部支部学術大会、宮崎、2021.10.30-31

倉地 祐之眞1), 古市 祐樹2), 入江 理恵3), 長村 義之3), 石橋正史2)

1)さいたま市立 2) 日本鋼管 3) 同病理診断科

急性膵炎に合併した皮下結節性脂肪壊死症の1例

第85回日本皮膚科学会東京支部学術大会、東京、2021.11.13-14

講 演

齋藤 京

講演:皮膚に痒いブツブツ。これって、アレルギー!? ー湿疹の原因いろいろー

第10回 埼玉皮膚科医会 皮膚の日市民公開講座、埼玉、2019,11,10

齋藤 京

講演:なにこれ?へえ症例の供覧 ―浦和皮膚科泌尿器科医会「その後会」のご紹介―

浦和医師会学術講演会web講演会、埼玉、2021,2,26