- トップページ >

- 観光・スポーツ・文化 >

- 文化・芸術 >

- 文化・芸術施設 >

- 博物館 >

- 市立博物館 >

- 特別展・企画展展示解説 >

- 企画展展示解説 >

- 第36回企画展「地図で見るさいたまの近代」 >

- 第36回企画展「地図で見るさいたまの近代」 展示Web解説 その6

ページの本文です。

更新日付:2025年6月1日 / ページ番号:C121213

第36回企画展「地図で見るさいたまの近代」 展示Web解説 その6

第36回企画展「地図で見るさいたまの近代」 展示Web解説 その6

令和7年3月8日から6月1日まで開催した、第36回企画展「地図で見るさいたまの近代」 の展示内容を紹介しています。その5はこちらです。

未来の地図(2)

土地の測り方の進化

測量の一つの要である、「距離を測る技術」は、科学技術の発達とともに大きく進化しました。

明治時代の地租改正の際の測量は、土地の面積を求めることが主な目的だったため、土地の形を長方形や平行四辺形、台形に近似して面積を求める「十字法」や、土地をいくつかの三角形に分割して面積を求める「三斜法」で測量が行われました。こうして作られた地図は正確性に欠け、地籍図として使用し続けるためには改めて詳細な測量が必要となっているのは、展示Web解説その4でご紹介したとおりです。

明治時代に始まった全国規模の三角測量では、最初に基準となる2地点の間の距離を精密に実測し、その両端から三角測量を行うことで他の地点への距離を計算で求めました。この最初に測る2地点間は「基線」(きせん)と呼ばれ、「基線測量」では金属製の精密な定規を用いたり、繰り返し計測を行って誤差の補正を行うなど、精度を上げるために様々な努力が行われました。

光学機器の発達によって、遠方に置いた専用の定規を望遠鏡で読み、目盛りの間隔から距離を割り出す方法(「スタジア測量」)や、双眼鏡の左右それぞれで見る対象物のずれから距離を測る「経緯儀」(けいいぎ)が、昭和初期までに実用化されましたが、まだ誤差が大きく、精密な測量には採用されませんでした。飛行機が実用化されると、空から地表を見下ろした写真を撮影し、距離を写真上で測ることができるようになり、地図の編集に使われるようになりました。航空写真は、異なる角度から同じ範囲を撮影した写真を比較することで、土地の凹凸を読み取ることもできることから、水準測量を補うものとしても使われています。

光学機器の発達によって、遠方に置いた専用の定規を望遠鏡で読み、目盛りの間隔から距離を割り出す方法(「スタジア測量」)や、双眼鏡の左右それぞれで見る対象物のずれから距離を測る「経緯儀」(けいいぎ)が、昭和初期までに実用化されましたが、まだ誤差が大きく、精密な測量には採用されませんでした。飛行機が実用化されると、空から地表を見下ろした写真を撮影し、距離を写真上で測ることができるようになり、地図の編集に使われるようになりました。航空写真は、異なる角度から同じ範囲を撮影した写真を比較することで、土地の凹凸を読み取ることもできることから、水準測量を補うものとしても使われています。

左:昭和15年(1940)撮影の大宮公園付近の空中写真(国土地理院地図・空中写真閲覧サービスより)

第二次世界大戦後には、測定機器の発達により、測量機器から特定の光を放ち、遠方に置いた鏡でこれを反射して、再び測量機器に戻ってくるまでの所要時間を測ることで正確な距離を測る「光波測量」が実用化されました。機器の改良によって、この方法は1970 年代には広く普及し、2地点間の距離を簡単に測ることができるようになりました。これによって、「すでに位置がわかっている二つの点と、新しい点の位置関係を測る」という、地図作成の基本となる測量の方法が、既知の点から新しい点への方角をそれぞれ測る「三角測量」から、各点の間の距離を測る「三辺測量」へと変わりました。

さらに宇宙開発が進むと、相互の距離がわかっている複数の人工衛星と、地上のある点との間の距離を、衛星からの電波を受信して測ることで三辺測量を行い、位置を特定する「衛星測位」が実用化されました。これによって、地上のどこでも詳細な位置を知ることができるようになり、精度の向上によって詳細な測量にも使用できるようになっています。日本では1990年代から各地に常設の観測点である「電子基準点」を設けて位置情報の記録を行っており、三角点・水準点に変わる測量の基準点としているほか、各観測点の位置の変化を計測することで地殻変動などの観測を行っています。

電子基準点「大宮」

電子基準点「大宮」

電子基準点は、内部に衛星測位システムのアンテナを設置し、人工衛星からの電波を受信して位置の測定を継続的に行っている基準点です。基礎部分には標石も設置されており、三角点及び水準点の機能も持っています。衛星による位置の測定を長期間、自動的に行うことで、ゆっくりとした地形の変動などもリアルタイムで読みとることができ、地震などの災害の調査にも役立っています。市内では、電子基準点「大宮」が、平成6年(1994)に、見沼区の堀崎公園の北側に設置されています。

地図の作り方の進化

1980年代ごろから、地図の制作にも次第にデジタル技術が取り入れられるようになってきました。民間の道路地図や住宅地図では、編集作業のデジタル化とともに、地図もデジタルデータの形で発行するようになってきます。1990年代からは、自動車に衛星測位装置を搭載して、電子地図上に現在地をリアルタイムで表示する、カーナビゲーションシステムが普及しはじめました。さらに、インターネットの普及とともに、インターネット上で地図を見ることができるサービスも始まり、デジタル地図の利用が急速に広まりました。拡大縮小や場所の検索、様々なデータの表示やリンクなど、紙の地図ではできない機能もどんどん加わり、様々な業務での利用も広がって、現在では私たちの生活を支えるライフラインの一つと言えるでしょう。

国でも、昭和49年(1974)に国土庁が、県境などの行政界や公共施設の位置などを、経緯度とその内容を表す属性データで表した「国土数値情報」の整備を始め、平成13年(2001)からはインターネット上での公開を始めました。また、国土数値情報をはじめとした様々なデータを同時に取り扱って見るための「電子国土」サービスを、国土地理院が平成15年(2003)に開始しました。紙に印刷することを前提として作られていた国土地理院の地形図も、平成21年(2009)からは、「電子国土基本図(地図情報)」として、デジタルデータの形で制作・公開されるようになりました。平成25年(2013)からはさらに多くの種類のデータを扱えるようにした「地理院地図」が公開されています。

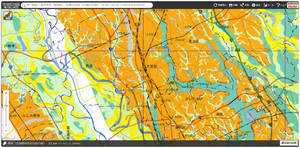

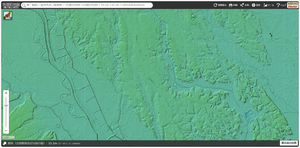

「地理院地図」で見られる地図情報の例

年代別の空中写真

年代別の空中写真

治水地形分類図

治水地形分類図

アナグリフ

アナグリフ

展示Web解説 完

参考文献等

ウェブサイト

論文等

関戸明子(2012)「鳥瞰図にみる近代―草津温泉を事例として―」歴史地理学54-1(258)pp.39-53,歴史地理学会.

この記事についてのお問い合わせ

教育委員会事務局/生涯学習部/博物館

電話番号:048-644-2322 ファックス:048-644-2313