- トップページ >

- 観光・スポーツ・文化 >

- 文化・芸術 >

- 文化・芸術施設 >

- 博物館 >

- 市立博物館 >

- 特別展・企画展展示解説 >

- 企画展展示解説 >

- 第36回企画展「地図で見るさいたまの近代」 >

- 第36回企画展「地図で見るさいたまの近代」 展示Web解説 その5

ページの本文です。

更新日付:2025年6月1日 / ページ番号:C121163

第36回企画展「地図で見るさいたまの近代」 展示Web解説 その5

第36回企画展「地図で見るさいたまの近代」 展示Web解説 その5

令和7年3月8日から6月1日まで開催した、第36回企画展「地図で見るさいたまの近代」 の展示内容を紹介しています。その4はこちらです。

未来の地図(1)

ないものを表す地図

様々な工事に先立って作られる計画図や設計図など、これから来るべき未来を描いた地図もそのうちの一つです。江戸時代にもこうした地図はありましたが、近代に入り、様々な公共事業が行われるようになると、着手に先立って計画図などが数多く作られるようになりました。道路や鉄道の建設、「耕地整理」や「土地区画整理」など広い範囲の開発など、様々な計画を表した地図には、計画どおりに実現したものもあれば、様々な理由で計画が変更されたものや、実現しなかったものもあります。

耕地整理と土地区画整理

こうした大規模な開発を行うための制度が「耕地整理」や「土地区画整理」です。ある地域に土地を持っている人全員が協力し、それまであった土地の区画をすべて書き換えて、道路や水路などの公共用地を確保しながら、新しい区画の土地を全員に割り振ることで、整った形の土地を造り出すというもので、大変な手間はかかりますが、土地の価値も高くなることから、昭和初期から現在に至るまで各地で行われています。

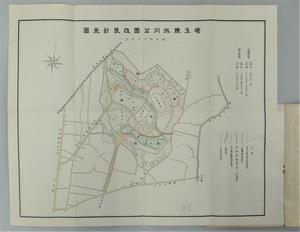

左の「大宮町新都市計画予定図 」は、大正13年(1924)、大宮町で計画していた耕地整理事業について、都市計画調査委員会から意見を聞くために大宮町役場が制作した地図です。縮尺は6千分の1です。地図のほかに委員からの意見書も添付されており、当時の計画内容や修正の過程がわかります。

左の「大宮町新都市計画予定図 」は、大正13年(1924)、大宮町で計画していた耕地整理事業について、都市計画調査委員会から意見を聞くために大宮町役場が制作した地図です。縮尺は6千分の1です。地図のほかに委員からの意見書も添付されており、当時の計画内容や修正の過程がわかります。

「都市計画」は、都市の無秩序な拡大を防ぐために、開発に必要な手続きなどを定めるもので、大正8年(1919)に「都市計画法」が制定されていました。当初は大都市圏だけに適用されていましたが、次第に地方都市へも適用が広がりました。大宮町では、都市計画法の適用に先立って、大正12年(1923)から独自の都市計画を定め、耕地整理制度によって市街地の整備を進めました。

この地図は企画展デジタル展示で高解像度画像を見ることができます。

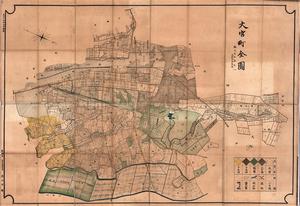

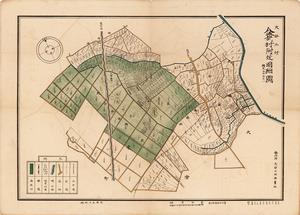

右の「大宮町全図 」(大正15年(1926)) は、当時の大宮町の地図に、耕地整理事業によって計画中の新しい道路と街区の形を示す線を重ねたものです。縮尺は3千分の1です。計画中の道路は、一部変更はありましたが、ほとんどは実際に建設され、現在の整った土地区画の元となりました。大宮町の耕地整理事業は昭和9年頃までに完了しましたが、これによって土地の区割りがどう変化したかがわかります。この間、昭和8年(1933)には大宮町も正式に都市計画法の適用を受けるようになりました。

右の「大宮町全図 」(大正15年(1926)) は、当時の大宮町の地図に、耕地整理事業によって計画中の新しい道路と街区の形を示す線を重ねたものです。縮尺は3千分の1です。計画中の道路は、一部変更はありましたが、ほとんどは実際に建設され、現在の整った土地区画の元となりました。大宮町の耕地整理事業は昭和9年頃までに完了しましたが、これによって土地の区割りがどう変化したかがわかります。この間、昭和8年(1933)には大宮町も正式に都市計画法の適用を受けるようになりました。

企画展デジタル展示では、この地図の高解像度画像のほか、前後の時期の大宮町の地図も見ることができます。

河川改修

市の西側を流れる荒川は、たびたび氾濫を起こし、周辺地域に大きな被害を与えてきました。江戸時代の治水技術では、氾濫を完全に防ぐことはできなかったため、下流の江戸に被害が及ぶ前に、上流にあたる今の埼玉県域で氾濫(はんらん)させるという方法がとられていました。明治時代に入り、土木技術が向上すると、こうした状況の解消が検討されるようになりました。馬宮村飯田新田(現西区飯田新田)出身の斎藤祐美(さいとうゆうび)は、故郷の洪水被害を防ごうと県議会議員となり、荒川での治水工事の推進に尽力しました。

市の西側を流れる荒川は、たびたび氾濫を起こし、周辺地域に大きな被害を与えてきました。江戸時代の治水技術では、氾濫を完全に防ぐことはできなかったため、下流の江戸に被害が及ぶ前に、上流にあたる今の埼玉県域で氾濫(はんらん)させるという方法がとられていました。明治時代に入り、土木技術が向上すると、こうした状況の解消が検討されるようになりました。馬宮村飯田新田(現西区飯田新田)出身の斎藤祐美(さいとうゆうび)は、故郷の洪水被害を防ごうと県議会議員となり、荒川での治水工事の推進に尽力しました。

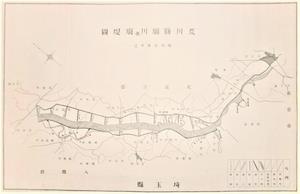

こうして立てられた計画は、下流部では荒川放水路を新たに開削し、中流部のさいたま市域付近では川の直線化と築堤によって洪水を防ごうというものです。左の「荒川筋廃川並廃提図」(昭和初期)は、赤羽付近から指扇付近までの荒川中流部の改修工事に際して、付け替えが行われた川の流れや堤防を示した地図です。それまで蛇行していた荒川は直線状に改修され、両岸には堤防が整備されました。馬宮村では、それまで村の西端(現在のびん沼川)を流れていた荒川が、村の中央を広い幅で流れることになり、多くの住民が引っ越しました。川の流れと直角につくられた櫛の歯のような堤防は、洪水の際に流れの勢いを弱めるためのもので、「横堤」(おうてい)と呼ばれています。

このように川を高い堤防で囲むことによって、堤防で守られた土地(堤内地(ていないち))には洪水が及ばなくなりますが、川沿いの土地(堤外地(ていがいち))はそれまで以上に水位が高くなるため、渡し場など川沿いにあった集落は移転が必要になりました。工事は明治44年(1911)に着工し、下流部から進められました。荒川放水路は昭和5年(1930)に完成しましたが、上流部の工事は太平洋戦争の影響もあって遅れ、完成は昭和29年(1954)となりました。

戦災復興

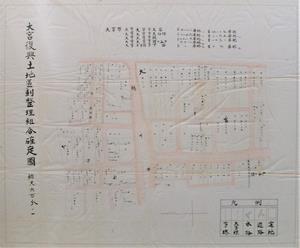

大宮では、昭和20年(1945)4月13日夜から14日未明にかけて、米軍による焼夷弾を使用した空襲を受けました。被災したのは宮町、土手町付近で、そのうち宮町一丁目の一部は、昭和21年(1946)から、土地区画整理事業によって道路などの整備を行いました。これによって現在の大栄橋の建設用地が確保されたほか、中山道と川越新道(銀座通り)の間の道などがつくられました。右の地図はこの計画を表したもので、縮尺は600分の1です。

(右)「大宮復興土地区画整理組合確定図」(昭和20年代)

鉄道の建設

明治16年(1883)の日本鉄道線(現在の高崎線)と浦和駅の開業、明治18年(1885)の大宮駅及び日本鉄道縦貫線(現在の宇都宮線)の開業以来、大宮は鉄道網の要として発展してきました。鉄道の計画や工事にあたっても、数多くの地図が作られてきています。

明治16年(1883)の日本鉄道線(現在の高崎線)と浦和駅の開業、明治18年(1885)の大宮駅及び日本鉄道縦貫線(現在の宇都宮線)の開業以来、大宮は鉄道網の要として発展してきました。鉄道の計画や工事にあたっても、数多くの地図が作られてきています。

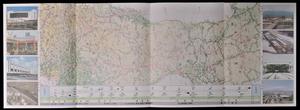

東京と東北地方・新潟を結ぶ東北・上越新幹線は、昭和46年(1971)に工事が始まりました。東京-大宮間では、沿線の騒音や振動が問題視され工事が遅れましたが、大宮より北の区間では順次工事が進みました。左のパンフレット「東北新幹線」は、昭和55年(1980)ごろ国鉄(日本国有鉄道)が発行したもので、工事の進捗状況や計画路線図などが掲載されています。工事中の大宮駅の写真も紹介されています。

このあと、大宮-盛岡間と大宮-新潟間は昭和57年(1982)に開業しました。大宮-上野間は昭和60年(1985)に、併設された通勤新線(埼京線)とともに開業し、並行する京浜東北線や宇都宮線、高崎線の混雑緩和にもつながりました。また、大宮駅では、新幹線駅の建設と並行して西口駅前広場などの整備が行われ、街並みも大きく変化しています。

大宮公園と盆栽村の開設

令和7年(2025)は、大宮公園の開園から140年、盆栽村の開村から100年の節目の年です。大宮の近代史において、この二つの施設ができたことは、その後の大宮の繁栄を支えた大きな出来事と言えるでしょう。

大宮公園の整備

大宮公園のある場所のうち、ボート池や競輪場より南側の部分は、江戸時代には氷川神社の社領として森が広がっていた場所です。明治時代になると、政府は全国の社寺に社領を国に寄付させましたが、氷川神社でも明治4年(1871)に、現在の境内地を残して約6万坪を国に寄付しました。

こうした土地のうち、公園として活用できそうな場所については、国が県や町村に整備を働きかけました。さいたま市内では、明治7年(1874)に浦和町の調神社周辺、明治10年(1877)に与野町の長伝寺周辺がそれぞれ公園になりました。大宮でも、大宮駅の開設にあわせて公園整備の機運が高まり、明治18年(1885)、大宮駅開業とともに「氷川公園」として開園しました。

開園当初は、整備の予算が十分ではなかったこともあって、園内には以前のままの松林やススキの野原が広がっており、また一部の区画は民間に貸し出されました。賃料は公園の運営予算となり、貸し出された土地には旅館や料亭が建てられて営業を行っていました。

開園当初は、整備の予算が十分ではなかったこともあって、園内には以前のままの松林やススキの野原が広がっており、また一部の区画は民間に貸し出されました。賃料は公園の運営予算となり、貸し出された土地には旅館や料亭が建てられて営業を行っていました。

大宮には明治30年代ごろから製糸工場などが建てられるようになり、人口が増えるとともに、東京などから訪れる人も増加してきました。観光地である氷川公園も、施設の整備や充実が望まれるようになり、管理を行っていた埼玉県では、河原井村(現久喜市)出身の林学博士である本多静六に整備計画の立案を依頼しました。

この整備計画は大正10年(1921)にできあがりました。右の地図「埼玉県氷川公園改良計画図」(大正10年(1921)、さいたま市アーカイブズセンター蔵)は、立案された整備計画を表したものです。この地図を含む整備計画書は、本多静六の出身地である久喜市立図書館デジタルアーカイブにも掲載されており、高解像度画像を見ることができます。

埼玉県は、この計画に沿って公園の整備に着手しました。予算の不足や不況、低湿地の埋め立てなどで、順調に進んだわけではありませんでしたが、昭和15年(1940)に開催が予定されていた東京オリンピックの競技会場とする計画も立てられ、昭和8年(1933)から14年(1939)にかけて、競技場やプールなどの施設が完成しました。左の「大宮氷川公園改良計画平面図」(昭和5年(1930)、さいたま市アーカイブズセンター蔵)は実際に建設された施設の図面です。大正10年の計画にあった施設のほか、当時の野球ブームを反映して、陸上競技場のとなりに野球場が追加されています。また、公園から中山道に接続する道路は耕地整理事業の中で整備されました。計画では今の土手町二丁目付近を斜めに抜けて、東光寺の北側付近で中山道に合流する形でしたが、実際には氷川神社の裏参道を広げる形でつくられています。

埼玉県は、この計画に沿って公園の整備に着手しました。予算の不足や不況、低湿地の埋め立てなどで、順調に進んだわけではありませんでしたが、昭和15年(1940)に開催が予定されていた東京オリンピックの競技会場とする計画も立てられ、昭和8年(1933)から14年(1939)にかけて、競技場やプールなどの施設が完成しました。左の「大宮氷川公園改良計画平面図」(昭和5年(1930)、さいたま市アーカイブズセンター蔵)は実際に建設された施設の図面です。大正10年の計画にあった施設のほか、当時の野球ブームを反映して、陸上競技場のとなりに野球場が追加されています。また、公園から中山道に接続する道路は耕地整理事業の中で整備されました。計画では今の土手町二丁目付近を斜めに抜けて、東光寺の北側付近で中山道に合流する形でしたが、実際には氷川神社の裏参道を広げる形でつくられています。

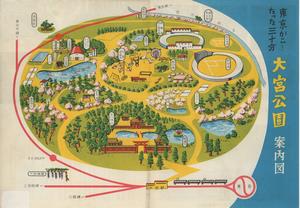

こうして整備された施設も、太平洋戦争中には高射砲陣地設置のために取り壊しが検討されるなど、なかなか活用されませんでしたが、終戦後には本来の競技場として多くの人々に利用されるようになりました。また、陸上競技場では競輪が開催されるようになり、県の財政を支えました。公園の正式名称は「大宮公園」に変わり、さらに施設の充実が続けられました。右の案内図は昭和32~35年(1957~1960)のもので、戦時中に着工し昭和23年(1948)に完成した文化会館、昭和25年(1950)に完成したプールとスポーツセンター(体育館)、昭和30年(1955)に完成した弓道場、昭和32年(1957)に開設された郷土館が掲載されており、また昭和35年(1960)にサッカー場がつくられる場所には池などが描かれています。

こうして整備された施設も、太平洋戦争中には高射砲陣地設置のために取り壊しが検討されるなど、なかなか活用されませんでしたが、終戦後には本来の競技場として多くの人々に利用されるようになりました。また、陸上競技場では競輪が開催されるようになり、県の財政を支えました。公園の正式名称は「大宮公園」に変わり、さらに施設の充実が続けられました。右の案内図は昭和32~35年(1957~1960)のもので、戦時中に着工し昭和23年(1948)に完成した文化会館、昭和25年(1950)に完成したプールとスポーツセンター(体育館)、昭和30年(1955)に完成した弓道場、昭和32年(1957)に開設された郷土館が掲載されており、また昭和35年(1960)にサッカー場がつくられる場所には池などが描かれています。

盆栽村の開村

盆栽村の開村

盆栽村は、東京の植木職人や盆栽師が集団で移り住んでできた街です。大正12年(1923)の関東大震災による被害や、都市化による環境の変化によって東京での盆栽栽培が次第に難しくなってきたため、環境の良い郊外への移転を検討していたところ、大砂土村(当時)を紹介され、村内の通称「源太郎山」の山林を開墾してまちづくりを行うことが決まりました。入村は大正14年(1925)に始まりました。右の「大砂土村盆栽村付近明細図」(大正15年(1926))は、盆栽村開村の翌年に発行された、盆栽村付近の地図(縮尺3000分の1)です。盆栽村の範囲が色分けされているほか、地番や盆栽園の名前も記入されており、開村当時の盆栽村のようすがわかります。昭和4年(1929)に開業した総武鉄道線(現東武野田線)は手書きで書きこまれています。

この地図は企画展デジタル展示で高解像度画像を見ることができます。

その6へ続く

この記事についてのお問い合わせ

教育委員会事務局/生涯学習部/博物館

電話番号:048-644-2322 ファックス:048-644-2313