- トップページ >

- 観光・スポーツ・文化 >

- 文化・芸術 >

- 文化・芸術施設 >

- 博物館 >

- 市立博物館 >

- 特別展・企画展展示解説 >

- 企画展展示解説 >

- 第36回企画展「地図で見るさいたまの近代」 >

- 第36回企画展「地図で見るさいたまの近代」 展示Web解説 その2

ページの本文です。

更新日付:2025年7月12日 / ページ番号:C120390

第36回企画展「地図で見るさいたまの近代」 展示Web解説 その2

第36回企画展「地図で見るさいたまの近代」 展示Web解説 その2

令和7年3月8日から6月1日まで開催した、第36回企画展「地図で見るさいたまの近代」 の展示内容を紹介しています。その1はこちらです。

正確な地図(1)

明治政府は、日本の近代化を進めるために様々な事業を行いました。そのうちの一つが国土の地図の整備です。

政府が取り組んだ地図の整備のうち、規模の大きいものとして、二つの事業がありました。一つは、全国の海岸や河川、土地の起伏や様々な人工物などの形を、正確に測量して地図を作る「近代測量」。もう一つは、土地の一区画ごとの面積を測り、その土地の価値と課税額を定める「地租改正」です。この二つの事業は全国にわたって行われ、大きな成果をもたらしました。

現在、私たちが日常生活の中で使う地図も、その多くがこれらの事業の成果を利用して作られてきたものです。

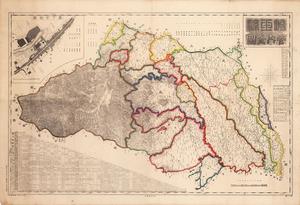

埼玉県管内全図 明治13年(1880)

大政奉還、版籍奉還、廃藩置県、町村制の施行などが行われた幕末から明治時代初期には、各地域の支配や行政区画も揺れ動きました。行政単位として「県」ができたのは、慶応4年(1868)に政府が各地に置いた「知県事」に始まりますが、現在の県の形ができるまでには時間がかかりました。「埼玉県」は、それまでの岩槻県、浦和県、忍県と、その範囲内の品川県や小菅県などの飛び地を合併して明治4年(1871)に誕生しましたが、当時は荒川及び熊谷付近より西側は別の県でした。この地図に描かれている、ほぼ現在の範囲と同じ形の埼玉県ができたのは、明治9年(1878)のことです。

大政奉還、版籍奉還、廃藩置県、町村制の施行などが行われた幕末から明治時代初期には、各地域の支配や行政区画も揺れ動きました。行政単位として「県」ができたのは、慶応4年(1868)に政府が各地に置いた「知県事」に始まりますが、現在の県の形ができるまでには時間がかかりました。「埼玉県」は、それまでの岩槻県、浦和県、忍県と、その範囲内の品川県や小菅県などの飛び地を合併して明治4年(1871)に誕生しましたが、当時は荒川及び熊谷付近より西側は別の県でした。この地図に描かれている、ほぼ現在の範囲と同じ形の埼玉県ができたのは、明治9年(1878)のことです。

この資料はデジタル展示で高解像度画像を見ることができます。

埼玉県立図書館デジタルライブラリーでも類似資料を見ることができます。

>埼玉県管内略図 明治12年(1879)

>埼玉県管内全図 明治22年(1899)

近代測量のはじまり

政府による、近代的な測量方法を取り入れた地図の作成は、明治2年(1869)に始まりました。この時に置かれた組織は「民部官庶務司戸籍地図掛」(みんぶかんしょむつかさこせきちずかかり)で、その後の組織改正で民部省、工部省、内務省と変化していきます。

政府による、近代的な測量方法を取り入れた地図の作成は、明治2年(1869)に始まりました。この時に置かれた組織は「民部官庶務司戸籍地図掛」(みんぶかんしょむつかさこせきちずかかり)で、その後の組織改正で民部省、工部省、内務省と変化していきます。

内務省では、明治6年(1873)から、標高の基準を求めるための潮位(ちょうい)観測を東京湾で開始するとともに、明治8年(1875)から、位置の基準となる「三角点」を設置するため、まず関東地方で「大三角測量」を開始しました。相模原(神奈川県)と那須野が原(栃木県)に、基準となる「測量基線」(そくりょうきせん)を設けて正確な距離を測り、その両端の点を基準に三角測量を行い、三角点を設置していきました。明治9年(1876)には、各地点の標高を求める際の基準とするため、陸羽街道に沿って東京から塩竈(宮城県)までの水準測量を行い、各地に水準点を設置しました。

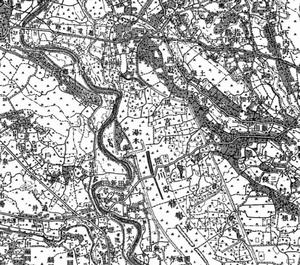

また、明治4年(1871)には、兵部省陸軍参謀局(ひょうぶしょうりくぐんさんぼうきょく)に置かれた間諜隊(かんちょうたい)でも測量と地図の作成をはじめました。兵部省は明治5年(1872)に陸軍省と海軍省に分かれ、測量事業は陸軍省が引き継ぎました。陸軍省では、手始めに江戸時代の伊能図を編集した「大日本全図」を明治6年(1873)に刊行した後、全国測量の基本方針を決め、測量と地形図の発行に取りかかりました。まず明治13年(1880)から19年(1886)にかけて関東一円の測量を行い、縮尺2万分の1で地形図の原図をつくりました。この時期の陸軍省はフランスからの技術導入で近代化を進めており、測量及び地図の編集技術もフランスから導入されたことから、このときに作られた原図は「フランス式彩色図」とも呼ばれています。右の図のように、土地利用を色で区分した、たいへん手間のかかった地図です。国土地理院ウェブサイトの「古地図コレクション」で一枚ごとの画像が、農研機構農業環境研究部門の「歴史的農業環境閲覧システム」で一枚の画像としたものが、それぞれ公開されています。今回の展示では複製品を展示しています。

(右)第一軍管地方二万分一迅速測図原図 明治13~14年(1880~81) 画像出典:農研機構農業環境研究部門「歴史的農業環境閲覧システム」

三角点

明治時代に国が設置した三角点は、設置密度の順に一等から五等までの等級があり、このうち一等三角点から三等三角点までの点には耐久性のある標石が設置されました。一等三角点は、設置の順に「本点」「補点」があり、となりの三角点との平均距離が本点では約45km、補点では約25kmになるよう設置されました。現在は全国に973か所の一等三角点があります。

明治時代に国が設置した三角点は、設置密度の順に一等から五等までの等級があり、このうち一等三角点から三等三角点までの点には耐久性のある標石が設置されました。一等三角点は、設置の順に「本点」「補点」があり、となりの三角点との平均距離が本点では約45km、補点では約25kmになるよう設置されました。現在は全国に973か所の一等三角点があります。

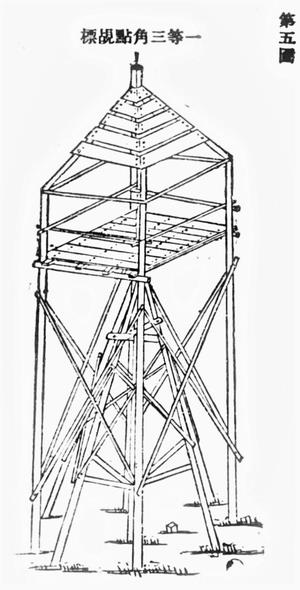

設置や測量の際には、隣の三角点を見通す必要があるため、山地では山頂などに設置されています。平地の三角点では見通しがきかないため、測量の際には、三角点の真上に「高覘標」(こうてんひょう)または「高測標」(こうそくひょう)と呼ばれる三角形のやぐらを建て、その上に機材を設置して測量を行いました。さいたま市内では、明治29年(1896)、現在の見沼区大和田町に一等三角点(補点)が設置されました。

一等三角点網の完成後は、さらに二等三角点(平均距離約8km)、三等三角点(平均距離約4km)が全国に設置され、各地域で測量を行う際の基準点として使われるようになりました。

(左)一等三角点覘標 (右)一等三角点標石 出典:「陸地測量法ニ関スル心得」(『警察法規類典』に収録、国立国会図書館デジタルコレクションより)

水準点

日本では、明治6年(1873)から12年(1879)に観測した東京湾の平均的な海面の高さを標高の基準としています。全国の水準測量は、主要な街道や川などに沿って進められました。明治時代初めの内務省による水準測量では、水準点は既存の石造物などに「高低標」(こうていひょう)と呼ばれる目印を刻み付ける方法で設置された場所が多く、単独の水準点として標石が設置された場所は少なかったようです。陸軍による水準測量では、主な街道などに沿って「水準路線」が設定され、路線上には約2km(標高差約100m以内)ごとに水準点の標石を設置しました。水準点は三角点に比べて、道路の付け替えや拡幅などで移転する場合が多く、現在でも古い標石が残る場所は少なくなっています。さいたま市内では、明治20年(1887)に中山道沿いに設置された一等水準点の一部が残っています。また、他の省庁や府県、市町村でも、それぞれが行う測量や土木工事の際の基準とするために水準点を設置した例があり、一部は現存しています。

(左)大宮公園内の一等水準点(昭和5年(1930)設置) (右)与野町が設置した水準点(中央区上落合)

全国の地形図の完成

内務省と陸軍でそれぞれ行われていた測量事業は、明治17年(1884)に陸軍に統合されました。陸軍では、それまでの測量成果を用いて、縮尺2万分の1の「迅速測図」と呼ばれる地形図を発行するとともに、詳細な測量を進めて同縮尺の「正式図」を一部の地域で発行しました。全国の地形図の発行にあたっては、縮尺を5万分の1とすることとなり、明治28年(1895)から発行されました。陸軍は明治20年(1887)頃からはドイツの技術を導入していたため、これらの地形図もドイツのものにならった、黒色1色刷りとなっています。明治43年(1910)からは、5万分の1の地形図の範囲を四分割して倍の縮尺とした、2万5千分の1の地形図の発行も開始しました。

基準点(三角点)を設置して行っていた三角測量は大正4年(1915)に全国の三角点網が完成し、大正13年(1924)までに全国の5万分の1 の地形図がほぼ完成しました。各時代の地形図や、図郭の範囲、それぞれの地形図の発行履歴は、国土地理院ウェブサイトの「地図・空中写真閲覧サービス」で見ることができます。

地図は一度作れば終わりではなく、絶え間なく変化し続ける実際の土地のようすに応じて作り直していく必要があります。また、測量や作図の精度も、技術の進歩とともにより正確になっています。明治時代から絶え間なく続いてきた、土地を測り地図を作る仕事は、これからも続いていくことでしょう。

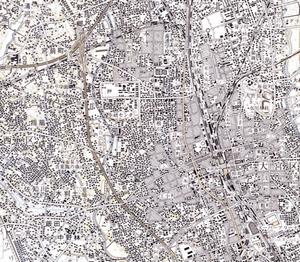

さいたま市域の地形図の発行

明治28年(1895)以降の地形図は、全国を同じ大きさ(※)のます目に区切って作られています。それぞれのます目の範囲は「図郭」と呼ばれ、その範囲内の主な町などの名前が付けられています。大宮駅東口、浦和駅西口などのさいたま市の主要な部分は、5万分の1地形図では「大宮」、2万5千分の1地形図では「浦和」の図郭に含まれています。

(※)南北方向は緯度10分(6分の1度)、東西方向は経度15分(4分の1度)の長さになっているため、実際の距離は、南北方向は同じですが、東西方向は南に行くほど長く、北に行くほど短くなります。

この範囲での測量は、明治39年(1906)に5万分の1地形図作成のため、大正13年(1924)に2万5千分の1地形図作成のためにそれぞれ行われました。その後は修正測量などによって、変化のあった部分を改めたものが発行されていましたが、昭和42年(1967)に改めて全面的な測量が行われ、2万5千分の1地形図と、それを元にした5万分の1地形図が作られました。同様の測量は昭和51年(1976)にも行われました。

平成21年(2009)からは、地形図の測量や編集は「電子国土基本図(地図情報)」として、デジタルデータの形で行われるようになりました。電子国土基本図(地図情報)は平成26年(2014)までに全国のデータが完成し、地形図もそのデータを使って発行されるようになりました。2万5千分の1地形図「浦和」は、平成30年(2018)に発行されたものから、この方法で作られています。

各時代の地形図や、図郭の範囲、それぞれの地形図の発行履歴は、国土地理院ウェブサイトの「地図・空中写真閲覧サービス」で見ることができます。また、主な年代の地形図をつなぎ合わせて広い範囲を見られるようにしたり、現在の地図などと見比べられるようにしたものが、「今昔マップ on the web」などで公開されています。

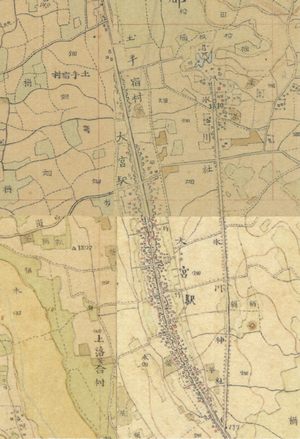

今回の展示では、次の地形図を展示しました。(一部の資料には、旧所有者による書き込みや色塗りがあります。)

二万分一迅速図 浦和駅

- 明治18年(1885)修正測量

二万五千分一地形図 浦和

- 大正13年(1924)測図

- 昭和4年(1929)鉄道補入

- 昭和33年(1953)資料修正

- 昭和44年(1969)改測

| 見どころ紹介(二万五千分一地形図) | ||

|---|---|---|

|

|

|

| 大正13年(1924)測図 一の鳥居東側に移転した片倉製糸の工場が描かれています。大宮操車場はまだつくられていません。 |

昭和4年(1929)鉄道補入 武州鉄道が武州大門駅まで開業し、さらに延伸工事が進められています。 |

昭和44年(1969) 国道17号線沿いに、移転する前の埼玉大学の校地が所在しています。市役所は中山道沿いにあります。 |

五万分一地形図 大宮

- 大正3年(1914)鉄道補入

- 昭和4年(1929)鉄道補入

- 昭和28年(1953)応急修正

- 昭和34年(1959)部分修正

- 昭和44年(1969)編集

- 平成15年(2003)修正

※地図画像は「今昔マップ on the web」より

その3へ続く

この記事についてのお問い合わせ

教育委員会事務局/生涯学習部/博物館

電話番号:048-644-2322 ファックス:048-644-2313