- トップページ >

- 観光・スポーツ・文化 >

- 文化・芸術 >

- 文化・芸術施設 >

- 博物館 >

- 市立博物館 >

- 特別展・企画展展示解説 >

- 企画展展示解説 >

- 第35回企画展「鴻沼」 >

- 第35回企画展「鴻沼」 展示Web解説 その1

ページの本文です。

更新日付:2025年1月9日 / ページ番号:C113574

第35回企画展「鴻沼」 展示Web解説 その1

第35回企画展「鴻沼」 展示Web解説 その1

令和6年3月9日から6月9日まで開催した、第35回企画展「鴻沼(こうぬま)」の展示を紹介します。

1.鴻沼とは

鴻沼とは

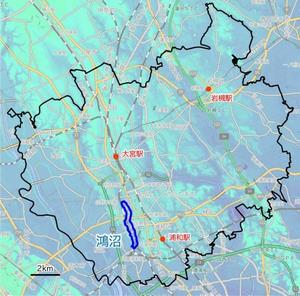

鴻沼とは、現在のさいたま市中央区から桜区にかけてにあった沼です。

江戸時代の中頃まで周辺の村の農業用水の溜め池として利用されてきました。

今回の企画展では、鴻沼の歴史的変遷を振り返るとともに、鴻沼資料館(桜区西堀)で保存されている農具を中心に展示し、鴻沼の全貌について紹介します。

「鴻沼」と「高沼」

「鴻」という漢字に代えて、音が同じ「高」が当てられることも多かったためです。

この解説では、この表記に関し、現在使用されている名称に基づいて、下表のような使い分けをしています。

あらかじめご了承ください。

| 鴻沼 | ・鴻沼 ※沼そのものの名前 ・鴻沼川 ・鴻沼資料館 ・鴻沼排水関係二ヶ土地改良区連合 |

|---|---|

| 高沼 | ・高沼用水 ・高沼用水路 ・高沼導水路 ・高沼排水路 ・高沼新田 ・高沼用水路土地改良区 |

鴻沼のなりたち

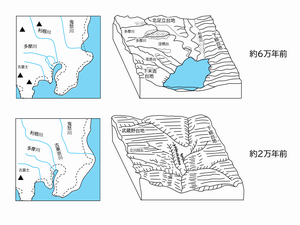

江戸時代に鴻沼があった場所には、今から1万年以上前には川の浸食作用によって形成された谷がありました。(下の「約2万年前」の図を参照)

その後、「縄文海進」(詳細は後述)がピークを迎え、日本各地の海水面が上昇し、この谷にも海水が入り込んで入り江となりました。(下の「約5千年前」の図を参照)

(クリックすると拡大します) |

| 関東平野と東京の地形変遷 (1964,貝塚爽平より一部改変) |

|---|

この頃の鴻沼周辺の遺跡として、大戸貝塚や円阿弥(えんなみ)貝塚、南鴻沼遺跡があります。

大戸貝塚や円阿弥貝塚を構成する貝類はいずれもヤマトシジミを主体としていることから、当時の鴻沼周辺は淡水と海水が入り混じる汽水性の高い海域が広がっていたことが分かります。

また低湿地にある南鴻沼遺跡では、通常は土の中で分解されてしまう木や草でつくった生活用具(丸木舟や櫂状木製品、編組製品など)が出土しており、当時の植物利用の様子が分かります。

|

||

| 丸木舟 縄文後期/360cm×46cm |

||

|---|---|---|

|

||

| 櫂状木製品 縄文時代後期/83.4cm×15.3cm |

||

|

||

| 編組製品 縄文時代後期/48.0cm×18.5cm |

||

|

||

| 赤漆が塗られた木製鉢の一部 縄文後期/19.9cm×12.7cm |

||

(クリックすると拡大します)

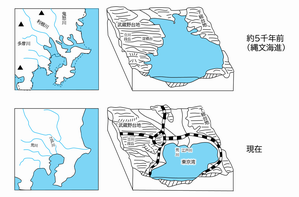

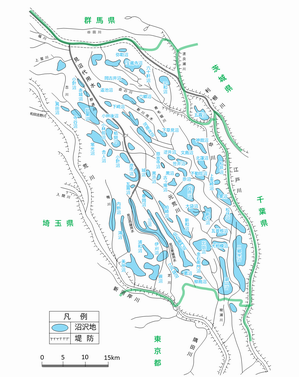

その後、約4千年前には水が退いていきましたが、すぐ西側にあった大きな河川の堆積作用によって形成された自然堤防により谷の出口の部分が堰き止められ、谷の中に沼が形成されました。

これが後に「鴻沼」と呼ばれる沼になりました。

(クリックすると拡大します) |

| 鴻沼のなりたち(模式図) |

|---|

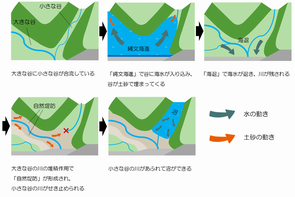

沼だらけとなった大宮台地周辺

約1万8千年前の最終氷期(ヴュルム氷期)の末期、海退(海岸線が海側に後退し、陸地が広がる現象)が最も進みました。

東京湾の水位は現在の海面下約100mまで下がり、現在の東京湾にあたる場所は陸化しました。

その上流域にあたる現在のさいたま市付近では、川底を侵食する河川の働きが強くなり、峡谷や段丘地形が形成され、現在の大宮台地の地形の原形がつくられました。

その後、約9千年前から約6千年前にかけて急速に海進(海岸線が内陸に移動する現象)が起こり、内陸へ海水が進入してきました。

この出来事は「縄文海進」と呼ばれています。

最終氷期の海退のときに形成された、大宮台地周辺の鴻沼を含む多くの谷が海に沈み、「溺れ谷」となりました。

約4千年前の縄文時代後期になると、再び海退が進みます。

海が退いた後の溺れ谷の一部は、谷の出口が大きな河川が形成した自然堤防によってふさがれ、沼沢地となりました。

こうして大宮台地の周囲には多くの沼が取り残されたのです。

下図は中川流域にあった池沼跡地の分布図ですが、中央やや左下に「鴻沼」があります。

そのすぐ右隣には「三沼」がありますが、これは「見沼」のことです。「三沼」や「御沼」などとも書かれることがありました。

(クリックすると拡大します) |

| 中川流域池沼跡地略図 (1988,『見沼土地改良区史』より作図) |

|---|

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

教育委員会事務局/生涯学習部/博物館

電話番号:048-644-2322 ファックス:048-644-2313

第35回企画展「鴻沼」チラシ(PDF形式 3,591キロバイト)

第35回企画展「鴻沼」チラシ(PDF形式 3,591キロバイト)