- トップページ >

- 暮らし・手続き >

- 住まい・暮らし・相談 >

- ペット・害虫駆除 >

- 害虫駆除 >

- 外来生物

ページの本文です。

更新日付:2026年2月13日 / ページ番号:C099313

外来生物

外来生物とは、もともとその地域になく、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。

国内には外来生物が数多く存在し、そのすべてが周囲に悪影響を及ぼすわけではありませんが、地域の生態系や人間の健康、農林水産業などに大きな被害を及ぼすことがあります。人間の生活等に悪影響を及ぼすものについては、外来生物法により、特定外来生物に指定され、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入、野に放つ等が原則として禁止されています。

【特定外来生物】

外来生物であって在来生物とその性質が異なることにより生態系、人の生命・身体又は農林水産業に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある生物。

【条件付特定外来生物】

外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物。

【生態系被害防止外来種】

特定外来生物に指定されていない外来生物や国内由来の外来種等も含めて、我が国の生態系、人の生命・身体若しくは農林水産業に被害を及ぼす又はそのおそれがある外来種。

アライグマ(特定外来生物)

生態

縞模様の尻尾や、目の周りの黒いマスクが特徴的です。

前肢が人の手のような形で大きく指がよく動き、エサは前肢に持って食べます。

頭が入る大きさの穴であれば、通り抜けることができます。

木登りも得意なので、よく天井裏に侵入します。

夜行性で、雑食であり、特にトウモロコシ、ナシ、スイカ等を好みます。

見つけたら

市内にも身近に存在する特定外来生物です。

さいたま市では、埼玉県が策定した「埼玉県アライグマ防除実施計画」に基づき、防除対策を実施し、生活被害の軽減に努めています。

アライグマが敷地内に棲みついたり、アライグマによる家屋被害や農作物被害などがありましたら、お住いの各区役所くらし応援室へご相談ください。

関連リンク

アライグマ(特定外来生物)をこれ以上増やさないために(埼玉県ホームページ)

ハクビシン(生態系被害防止外来種)

生態

アライグマと似たように、家屋被害や農作物被害をもたらします。

胴体と同じくらい長い尻尾や、鼻から額上部にかけての白い筋が特徴的です。

大きさはネコと同程度。

頭が入れる大きさの穴であれば、通り抜けられます。

雨樋や柱を垂直に登ることができるので、よく天井裏に侵入します。

夜行性で、雑食であり、特にブドウ、ビワ、銀杏の実などの果実系を好みます。

見つけたら

市内にも身近に存在する外来生物です。

ハクビシンは特定外来生物ではなく、鳥獣保護管理法の対象種であるため、目撃や感情的理由のみによる捕獲はできません。

実害(家屋に侵入され汚された、畑を荒された等)があった場合は、現地確認の上、被害状況に応じて防除対策の助言や捕獲等を行っていますので、ハクビシンによる家屋被害や農作物被害などがありましたら、お住いの各区役所くらし応援室へご相談ください。

アカミミガメ、アメリカザリガニ (令和5年6月1日より 条件付特定外来生物)

さいたま市内で撮影 さいたま市内で撮影

生態(アカミミガメ )

アカミミガメはアメリカ南西部原産のカメです。生まれて1年目のアカミミガメは背甲長3cm程度ですが、成長するとオスは20cm、メスは28cm程になります。

1950年代後半から幼体を「ミドリガメ」の通称でペットとして輸入され、1990年代半ばには100万匹程輸入されました。

アカミミガメは、日本の野外において、河川、湖沼、人工的な池や水路などの淡水域だけでなく、河口の汽水域まで様々な水域に生息しています。水質汚濁にも強く、都市部の河川にも生息できます。底質が柔らかい場所や水生植物が繁茂する場所、緩やかな流れを特に好みます。

雑食性で、魚類、両生類、水生昆虫等の動物のほか、藻類、水生植物、陸生植物の葉、花、果実等の植物も食べます。

生態(アメリカザリガニ )

アメリカザリガニはミシシッピ川流域を中心としたアメリカ南東部からメキシコ北東部原産のザリガニです。全長が通常10cm程に成長し、最大で15cmになります。

ウシガエルなどの餌として持ち込まれたアメリカザリガニが野生化し、現在では全国的に生息しています。

アメリカザリガニは、河川、湖沼、池をはじめ、農業水路や水田、ため池など、さまざまな水域に生息でき、高水温・低酸素・水質汚染にも耐性があり、劣悪な水環境であっても定着し増殖することが可能です。

雑食性で、陸生植物の落ち葉、藻類や水草等の植物や水生昆虫、オタマジャクシ、魚類等の動物など、さまざまな動植物を捕食します。

規制内容

- アカミミガメ、アメリカザリガニの規制内容の詳細については、環境省ウェブページ「条件付特定外来生物アカミミガメ・アメリカザリガニの規制について」を ご覧ください。また、「パンフレット・リーフレット」もご活用ください。

- 川等で捕まえてしまった場合、捕獲してすぐにその場で放す(キャッチ&リリース)か、その場で殺処分してください(条件付特定外来生物については持ち帰る(=運搬する)ことも規制されませんが、一度運搬した個体を「野外に放つ」ことは禁止されているため、安易な気持ちで持ち帰ることは絶対にしないようにしてください。)。

- 今すでに飼っている個体については、手続等なく飼っていて問題ありません。ただし、飼養等した個体の放出は禁止されているため、寿命を迎えるまで大切に飼育し続けてください。

- 終生飼養ができない場合は、友人・知人等で里親を探して終生飼育してもらってください。周囲に飼える方がいない場合でも、インターネット等を活用して、地域で引取り飼養を行う事業者を探したり、飼える人を募集したりするなど、譲渡し先を探す努力を最大限行ってください。それでも譲渡し先が見つからない場合には、適切に処分できる者に依頼するか、自分自身で殺処分を行うことになります。

- アカミミガメやアメリカザリガニ を市役所や区役所に持ち込まれても、市で殺処分を行うことはできません。

- アカミミガメの殺処理として「マイナス20度以下の冷凍庫で48時間以上保管(環境省・アカミミガメ防除の手引き )」、アメリカザリガニの殺処理として「熱湯による加熱や、冷凍庫で1週間程度保管(環境省・アメリカザリガニ防除マニュアル)」等の方法が環境省より示されています。殺処理した個体に限り廃棄物として処分できますが、市内の清掃センターに搬入を希望される場合は、各清掃センターへ事前に確認してください。

※持ち込み内容(大きさや量など)により搬入できない場合があります。

| 施設名称 | 住所 | 電話番号 |

| 西部環境センター | 西区宝来52-1 | 048-623-4100 |

| 東部環境センター | 見沼区膝子626-1 | 048-684-3802 |

| クリーンセンター大崎 | 緑区大崎317 | 048-878-0989 |

| 桜環境センター | 桜区新開4-2-1 | 048-710-6010 |

アカボシゴマダラ(特定外来生物)

さいたま市内で撮影された成虫(写真左:夏型、写真左:春型)

生態

アカボシゴマダラは、本来、ベトナムや中国、朝鮮半島に分布していますが、平成7年に埼玉県で発見され、平成10年に神奈川県で定着が確認されました。現在、関東を中心に繁殖し分布を拡大してますが、これらは人為的に放蝶されたものと考えられています。なお、もともと国内(奄美諸島)に分布している個体(亜種)は、関東に侵入・定着した亜種とは異なり、特定外来生物ではありません。

前翅長約4~5センチメートルになる大型のタテハチョウで、翅は黒地に白の斑紋があり、白黒の縞模様に見えます。夏型の成虫は後翅に赤い斑紋が見られますが、春型の成虫は赤い斑紋を持たず、全体的に白っぽい色をしています。

生息環境が似ている在来種(オオムラサキ・ゴマダラチョウ・テングチョウなど)との競合が懸念されています。

見つけたら

飼育や生きたままの運搬、野に放つといった行為が原則として禁止されていることから、不用意に捕まえないようお願いします。

誤って捕まえた場合、駆除にご協力ください。もしくはその場で放つことは問題ありません。

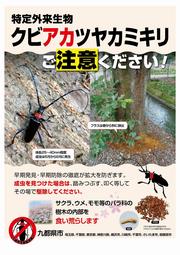

クビアカツヤカミキリ(特定外来生物)

クビアカツヤカミキリの成虫と、幼虫が排出するフラス

※写真提供:埼玉県環境科学国際センター

発生状況

さいたま市内の発生状況については、以下のページをご覧ください。

クビアカツヤカミキリ(特定外来生物)による被害等の確認について

生態

クビアカツヤカミキリは、海外からの輸入木材や梱包用木材、輸送用パレットなどに幼虫が潜んだまま運ばれてきて、国内で成虫に羽化し、繁殖したものと考えられています。成虫の体長は、約2.5~4センチメートルで、全体に光沢がある黒色をしており、胸部(首部)が赤くなっています。幼虫がサクラ、ウメなどの樹木に寄生し、樹木を内部から食い荒らすことで、樹木が衰弱し、枯れてしまう可能性があります。寄生された樹木には、フラス(木くずと幼虫のフンが混ざったもの)がみられます。

詳しい情報は、以下のページをご覧ください。

サクラの外来害虫“クビアカツヤカミキリ”情報(埼玉県)

サクラの外来害虫“クビアカツヤカミキリ”被害防止の手引き(埼玉県)

見つけたら

- 成虫を見つけた場合は、殺虫剤をかける、靴で踏みつぶすなどして駆除してください。

- 「クビアカツヤカミキリの成虫」や「排出されたフラス」を発見された際には、 次のとおり環境対策課(電話番号048-829-1331)まで情報提供をお願いいたします。

・近景での写真を提供ください。

・『靴で踏みつぶす等で殺しており、原型をとどめていない』 などの場合は、同定が困難な場合もあります。 - クビアカツヤカミキリは外来生物法に基づく特定外来生物に指定されており、生きたまま運んだり、飼育することは禁止されています。

- 民有地におけるクビアカツヤカミキリの駆除は、市役所では行っておりません。

埼玉県の取り組み「クビアカツヤカミキリ発見大調査」

・確認方法:「クビアカツヤカミキリの成虫」や、「排出されたフラス(糞と木くずが混ざったもの)」を確認します。

・調査期間:令和7年6月20日~ 令和7年8月31日(なお、集中調査期間外の情報提供も随時受け付けます。)

広域的な取り組み

クビアカツヤカミキリの早期発見と防除の取組を実施することを目的として、九都県市(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県、横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市)で連携し取組を推進しています。

詳しくはこちらをご覧ください。

セアカゴケグモ(特定外来生物)

※写真提供:環境省

生態

セアカゴケグモは、オーストラリア原産の体長1センチメートル程度の黒いクモです。

海外から港湾施設等を経由し、貨物やコンテナ等に付着して各地へ侵入してきたと考えられています。

メスは毒を持っていて、咬まれると脱力感、筋肉痛、頭痛などの全身症状が現れることがあるので注意が必要です。

埼玉県内では、平成26年7月29日の川越市以降、複数の自治体で確認されています。

市内での発見状況

| No. | 発見日 | 場所 | 確認事項 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 令和3年8月23日 | 西区中釘 | 成虫1匹 | 発見された成虫は駆除済み |

| 2 | 令和6年9月17日 | 緑区玄蕃新田 | 成虫1匹 | 発見された成虫は駆除済み |

| 3 | 令和6年10月16日~10月17日 | 緑区代山 | 成虫3匹、卵のう複数個 | 発見された成虫、卵のうは駆除済み |

| 4 | 令和6年10月31日 | 緑区大崎 | 成虫1匹、卵のう複数個 | 発見された成虫、卵のうは駆除済み |

| 5 | 令和7年6月1日 | 岩槻区飯塚 | 成虫2匹 | 発見された成虫は駆除済み |

| 6 | 令和7年7月17日 7月23日 |

北区吉野町 同上 |

成虫(死骸)1匹 幼虫10匹 |

発見された幼虫は駆除済み |

| 7 | 令和7年9月22日 | 中央区円阿弥 | 成虫1匹 | 発見された成虫は駆除済み |

| 8 | 令和7年9月29日 | 緑区東浦和 | 成虫1匹、卵のう複数個 | 発見された成虫、卵のうは駆除済み |

| 9 | 令和7年9月10日 9月27日 |

緑区美園 同上 |

成虫1匹 成虫1匹 |

発見された成虫は駆除済み 発見された成虫は駆除済み |

| 10 | 令和7年10月1日 | 見沼区島町 | 成虫1匹、卵のう2個 | 発見された成虫、卵のうは駆除済み |

| 11 | 令和7年10月8日 10月10日 |

西区三橋 同上 |

成虫1匹 成虫6匹、卵のう複数個 |

発見された成虫は駆除済み 発見された成虫、卵のうは駆除済み |

| 12 | 令和7年10月8日 10月9日 |

緑区美園 同上 |

成虫2匹(うち1匹は死骸)、卵のう複数個 成虫3匹 |

発見された成虫、卵のうは駆除済み 発見された成虫は駆除済み |

| 13 | 令和7年11月18日 | 桜区田島 | 成虫1匹、卵のう1個 | 発見された成虫、卵のうは駆除済み |

| 14 | 令和7年12月1日 | 岩槻区飯塚 | 成虫1匹 | 発見された成虫は駆除済み |

| 15 | 令和7年12月6日 | 緑区間宮 | 成虫3匹、卵のう8個 | 発見された成虫、卵のうは駆除済み |

| 16 | 令和8年1月23日 | 緑区大崎 | 成虫1匹 | 発見された成虫は駆除済み |

※No.3は、浦和学院高等学校(さいたま市緑区代山172番地 )のグラウンドにて複数の成虫と卵のうが確認されたものです。なお、発見後、専門業者による敷地内の調査・駆除を実施済です。

見つけたら

セアカゴケグモを発見された場合は、次のとおりご連絡をお願いいたします。

-

見つけた場合は、殺虫剤等で殺し、写真を撮った上で、埼玉県中央環境管理事務所(Tel:048-822-5199)、または、さいたま市環境対策課に御連絡ください。

→ 写真を提供していただき、「セアカゴケグモかどうか」の同定を行います。

ただし、『靴で踏みつぶす等で殺しており、原型をとどめていない』、『写真が遠景で、生物の特徴が詳しく写っていない』などの場合は、同定が困難な場合もあります。

→ ご連絡をいただいた際は、

1.発見日時

2.発見場所

3.発見した個体数・卵(卵のう)の数 などをお伺いさせていただきます。 -

民有地におけるセアカゴケグモの駆除は、市役所では行っておりません。

-

万が一咬まれてしまったときは、すみやかに医療機関を受診してください。

-

セアカゴケグモは外来生物法に基づく特定外来生物に指定されており、生きたまま運んだり、飼育することは禁止されています。

-

似ているクモを見つけても、素手で触らないようにしてください。

詳しい情報は、以下のページをご覧ください。

セアカゴケグモに注意してください

埼玉県内にいる代表的な特定外来生物(埼玉県HP)

特定外来生物セアカゴケグモ(環境省HP)

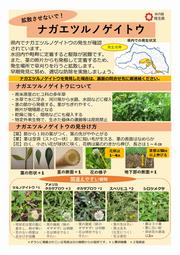

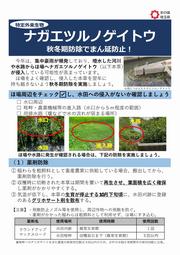

ナガエツルノゲイトウ(特定外来生物)

生態

主に水辺で生息するヒユ科の多年草です。

河川、水路、水田などで生息し、繁茂すると稲の倒伏、減収、機械の作業性の低下に繋がります。

繁殖力、再生力が強く、大群落になると駆除は極めて困難になります。

見つけたら

-

まん延防止のためには早期発見・早期駆除が重要になります 。

-

管理地内等で見かけたら、以下の駆除方法を参考にして、駆除にご協力ください。

ナガエツルノゲイトウの駆除対策について(農林水産省ホームページ)

駆除方法

-

刈払い機等による機械除草を行わない

刈り払いによって断片が農地に拡散する恐れがあるため、定着が見られる畦畔では除草剤中心の管理を行います。 -

除草剤による処理

水田内、畦畔で使用可能な除草剤を使用し防除を行います。 -

抜き取り・剥ぎ取りによる駆除

生育初期に除去することが有効です。断片が残らないように駆除作業を行い、周囲に流出しないように密閉し、その場で枯らすか、焼却処分場で処分します。

※防除について、詳しくはチラシをご覧ください。クリックするとチラシを閲覧できます。

※生きたままの運搬、野外への放出などが禁止されていますが、「外来生物法施行規則第2条第14号」に該当する運搬(小規模な防除で、当該植物の落下、種子の飛散その他の理由による野外への逸出を防止するための措置をとっており、当該植物を処分することを目的として、廃棄物の収集、運搬又は処分に供する施設に、運搬する等)であれば、生きたままの運搬が可能です。

関連リンク

オオキンケイギク(特定外来生物)

※写真提供:環境省

生態

キク科の多年草で繁殖力が強く、在来種との競合が懸念されています。高さは30センチメートル~100センチメートルで、5月~7月にコスモスに似た黄色の花を咲かせます。荒地、河川敷などあらゆるところに定着しますが、種子は風で飛びやすく、道路沿いに繁茂していることが多くあります。

見つけたら

市内にも身近に存在する特定外来生物です。

敷地内等で見かけたら、駆除にご協力ください。

きれいな花だからといって、自宅の庭や花壇に植えてはいけません。

駆除方法

1.スコップなどを使って根から引き抜く。(多年草なので、根が残るとまた生えてきます。)

2.袋に入れて枯らせる。(種子や根を落とさないように袋を密閉して、枯らせてください。)

3.燃えるごみとして出す。(生きたままの運搬、野外への放出などが禁止されているため、枯死したことを確認してください。)

※種子ができる前に刈り取ると効果的です。

オオハンゴンソウ(特定外来生物)

生態

キク科の多年生草本で、高さは0.5~3m程度にまでなります。

開花期は7~10月。

横に走る地下茎から茎を叢生します。

見つけたら

市内にも存在する特定外来生物です。

敷地内等で見かけたら、駆除にご協力ください。

きれいな花だからといって、自宅の庭や花壇に植えてはいけません。

駆除方法

1.スコップなどを使って根から引き抜く。(多年草なので、根が残るとまた生えてきます。)

2.袋に入れて枯らせる。(種子や根を落とさないように袋を密閉して、枯らせてください。)

3.燃えるごみとして出す。(生きたままの運搬、野外への放出などが禁止されているため、枯死したことを確認してください。)

※種子ができる前に刈り取ると効果的です。

アレチウリ(特定外来生物)

※写真提供:環境省

生態

ウリ科の一年生草本で他の植物に巻き付いて伸びるつる性の植物です。生育速度が非常に早く、長さが10メートル以上となる場合もあり、この長いツルで他の植物に覆いかぶさることで、その植物を枯らしてしまいます。主に荒地、河川敷、路傍、原野、畑地、樹園地、造林地などに生育し、1株当たり400~500個の種子をつけます。

見つけたら

市内にも身近に存在する特定外来生物です。

敷地内等で見かけたら、駆除にご協力ください。

駆除方法

1.スコップなどを使って根から引き抜く。

2.袋に入れて枯らせる。(種子や根を落とさないように袋を密閉して、枯らせてください。)

3.燃えるごみとして出す。(生きたままの運搬、野外への放出などが禁止されているため、枯死したことを確認してください。)

※できるだけ小さく、実をつける前に抜き取りを行うのが効果的です。

※多年草ではないため、花期に刈り取り、種子を結実させないようにするのがポイントです。

アメリカオニアザミ(生態系被害防止外来種)

生態

キク科の多年草植物で、葉や茎等に硬く鋭いトゲを持つため、安易に触ると危険です。7月~10月に開花し、淡い紅紫色の花を咲かせます。

特定外来生物ではありませんが、繁殖力が非常に強く、その土地に元々あった植物の生育場所を占領してしまう可能性があることから、生態系被害防止外来種に指定されています。

見つけたら

市内にも身近に存在する外来生物です。

敷地内等で見かけたら、早めの駆除にご協力ください(株が小さいうちに駆除したほうが対策がしやすいです)。

駆除方法

1.草刈り鎌などで刈るか、スコップで周囲の土ごと掘り返す 。(多年草なので、根が残るとまた生えてきます。)

2.袋に入れて枯らせる。(種子や根を落とさないように袋を密閉して、枯らせてください。)

3.燃えるごみとして出す。(生きたままの運搬、野外への放出などが禁止されているため、枯死したことを確認してください。)

※花が咲く前に刈り取ると効果的です。

※トゲが鋭くうかつに触ると大変危険なため、革手袋や厚手の丈夫な手袋を着用してください。

ナガミヒナゲシ

生態

秋に発芽し、ロゼット状態で越冬した個体が春先に急に大きくなり、5月にオレンジ色の花を咲かせます。

一個体から最大で15万粒の種子が生産され繁殖力が強く、根や葉から溶脱する物質が、周辺の他の植物の生育を阻害する作用を持っているという研究結果もあります。

「埼玉県レッドデータブック2011植物編」に今後注目すべき外来植物として掲載され、在来植物への影響が懸念されています。

見つけたら

市内にも身近に存在する外来生物です。

敷地内等で見かけたら、早めの駆除にご協力ください 。

駆除方法

1.根から抜き取る、または、地上近くで刈り取る(種が飛ばないよう十分注意してください。)

2.袋に入れて枯らせる。(種子や根を落とさないように袋を密閉してください。)

3.燃えるごみとして出す。

※種ができている場合は、種が飛ばないよう十分注意してください。

※花が咲く前のロゼット状態の時期に駆除すると効果的です。

※素手で触るとかぶれる可能性もあるので、手袋をつけて作業しましょう。

【出典・参考資料】

農研機構農業環境変動研究センター 「春に気をつける外来植物:ながみひなげし」農環研ニュース

ナガミヒナゲシ / 国立環境研究所 侵入生物DB

さいたま市における外来種の対応

-

さいたま市では、民有地における外来生物の駆除は行っておりません(アライグマや、被害に基づくハクビシンは除く)。

民有地における駆除は、土地や建物の所有者(管理者)に対応していただくことになります。 -

隣地の敷地内に外来生物(植物)が生息している場合でも、敷地の所有者等に市から指導等を実施することは困難です。

問い合わせ先

アライグマ・ハクビシンの捕獲等に関すること《 お住いの各区役所くらし応援室 》

西区役所 くらし応援室 電話番号:048-620-2626(直通)

北区役所 くらし応援室 電話番号:048-669-6026(直通)

大宮区役所 くらし応援室 電話番号:048-646-3027(直通)

見沼区役所 くらし応援室 電話番号:048-681-6026 (直通)

中央区役所 くらし応援室 電話番号:048-840-6026(直通)

桜区役所 くらし応援室 電話番号:048-856-6136 (直通)

浦和区役所 くらし応援室 電話番号:048-829-6049(直通)

南区役所 くらし応援室 電話番号:048-844-7136 (直通)

緑区役所 くらし応援室 電話番号:048-712-1137(直通)

岩槻区役所 くらし応援室 電話番号:048-790-0128(直通)

公道の外来生物(植物)の駆除等に関すること →《 道路・公園等損傷通報システム(まちパト)》

「まちパト」では、

・通報する施設(分野):道路

・通報する内容 (大項目):植栽

・通報する内容 (小項目):雑草

・メッセージ欄:「外来生物が生えている」旨を入力

を選択(入力)いただき、状況がわかる写真を添付いただけますと、簡単に市へ外来生物の繁茂状況を情報提供いただけます。

※実際の繁茂の程度により、対応が見送られる場合もございますのでご了承ください。

※民有地に存在する外来生物については市役所で駆除できません。

「まちパト」がご利用になれない場合は、道路が所在する各区役所くらし応援室にご相談ください。

西区役所 くらし応援室 電話番号:048-620-2628(直通)

北区役所 くらし応援室 電話番号:048-669-6028(直通)

大宮区役所 くらし応援室 電話番号:048-646-3028(直通)

見沼区役所 くらし応援室 電話番号:048-681-6028(直通)

中央区役所 くらし応援室 電話番号:048-840-6028(直通)

桜区役所 くらし応援室 電話番号:048-856-6138(直通)

浦和区役所 くらし応援室 電話番号:048-829-6054(直通)

南区役所 くらし応援室 電話番号:048-844-7138(直通)

緑区役所 くらし応援室 電話番号:048-712-1138(直通)

岩槻区役所 くらし応援室 電話番号:048-790-0130(直通)

外来生物の制度等に関すること《 環境対策課 》

環境対策課 電話番号:048-829-1331(直通)

この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/環境対策課 水質土壌係

電話番号:048-829-1331 ファックス:048-829-1991