- トップページ >

- 施設を探す・予約する >

- 保健・医療施設 >

- こころの健康センター >

- 薬物依存症

ページの本文です。

更新日付:2025年12月9日 / ページ番号:C094229

薬物依存症

薬物依存症とは

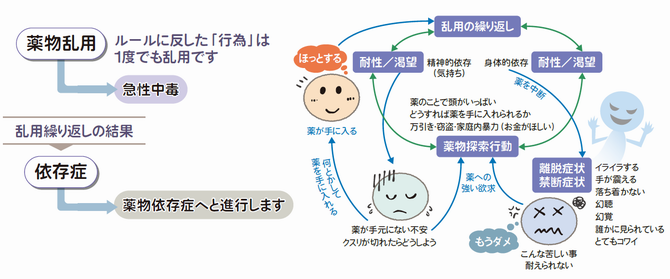

薬物依存症は、薬物の薬理作用、個人的要因、社会的要因、家族の要因など複雑な重なりによって、発病すると言われています。性別や学歴、年齢、職業に関係なく、誰でも陥る可能性のある病気です。薬物依存症というと、大麻や覚せい剤といった違法薬物をイメージする方が多いかと思いますが、病院で処方される処方薬やドラッグストアで販売されている市販薬の依存も薬物依存症に含まれます。規定量を超えて服用を続けた結果、依存症となる場合や常用量でも内服をやめようとすると苦しいなどの症状が出現する常用量依存があります。薬物依存症の症状によっては、薬物を使いたいという強い欲求がコントロールできなくなる精神依存だけでなく、薬物の種類によっては、薬物が身体から抜けると手の震えや幻覚などの症状が出てくる身体依存があります。

薬物を使用し続けると、体制ができ、当所満足していた量ではおさまらず、次第に使用する量が増えていきます。また、薬物を使用することで頭がいっぱいになり、仕事や趣味、家庭よりも薬物を優先させ、結果として、社会的な立場や人間関係を失ってしまうことで、更なる孤独感からますます薬物に頼るという悪循環に陥ってしまいます。

依存症は、適切な支援につながることで回復することができます。なお、希望者の方には、ヌゥま~ぷ(SMARPPプログラム)に取り組むこともできます。

薬物依存症の治療

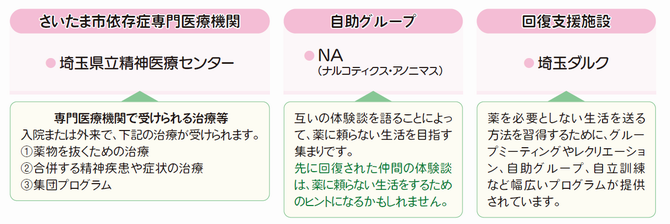

薬物依存症になると、薬物使用をやめ、体内から薬物を抜いたとしても薬物を使用したという欲求そのものをなくすことは困難とされています。しかし、専門医療機関での治療や自助グループ、回復支援施設を利用することにより、薬物を使用しない生活を続けていくことは可能です。

家族の対応

【こんな経験をされていませんか?】

- なんとか使用をやめさせようと説教をする、薬を隠す。

- 薬物の問題に一喜一憂し、巻き込まれてしまい、心身ともに疲れ果ててしまう。

- 「育て方が悪かった」「愛情が不足していたのか」などと自責の念が強まり、孤立してしまう。

- 本人が薬物使用で問題を起こすと、周囲に迷惑をかけたくない気持ちからしりぬぐいをする。

- 過干渉になりすぎる(歳相応ではなく子ども扱いしてしまう)。

- 本人がなにか問題を起こすのではないかと不安になり、眠れない。

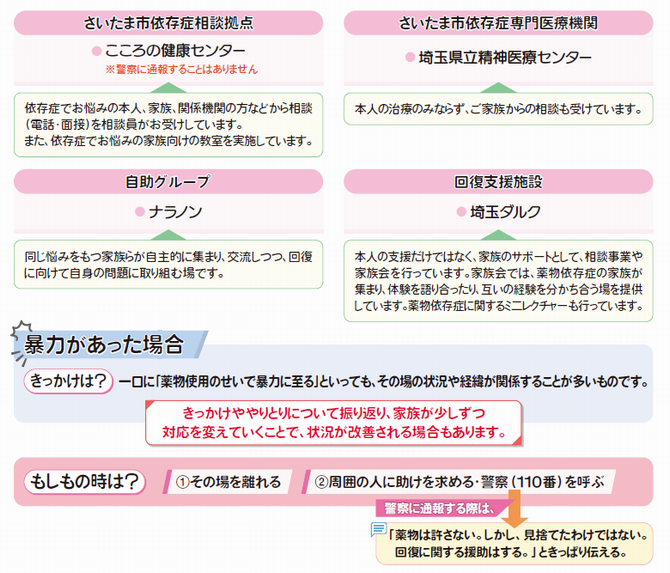

薬物使用について本人を責め立てれば、本人の中では責められた感情だけが残り、より一層本人が孤立します。借金を肩代わりすることで、本人が薬を購入することができるようになり、本人の回復を遠ざけることになります。

まずは、家族だけで問題を抱えないことが大切です。相談機関への相談や自助グループへの参加を通して、正しい知識と関わり方を身に付けることが大切です。相談をすることで、通報されるのではないかと心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、そのようなことはありませんので、安心してご相談ください。

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/こころの健康センター

電話番号:048-762-8548 ファックス:048-711-8907

薬物依存症(こころのホームルーム12)(PDF形式 1,129キロバイト)

薬物依存症(こころのホームルーム12)(PDF形式 1,129キロバイト)