ページの本文です。

更新日付:2025年8月20日 / ページ番号:C120473

市報さいたまプラス 2025年5月号

「市報さいたまプラス」では、「市報さいたま」の特集紙面で掲載しきれなかった情報、こぼれ話などを掲載しています。

市報さいたま5月号では、「ちょっと待った!その契約、大丈夫?」をテーマに、高齢者の消費者トラブルを特集しました。

トラブルに巻き込まれないためには、本人の意識を高めるのはもちろん、家族や周囲の方の気づきや声かけが大切。そこで今回は、消費生活総合センターの消費生活相談員の皆さんに、トラブルが起こる前に「周りの方」ができることなどをお伺いしました。

高齢者の被害が多発中!

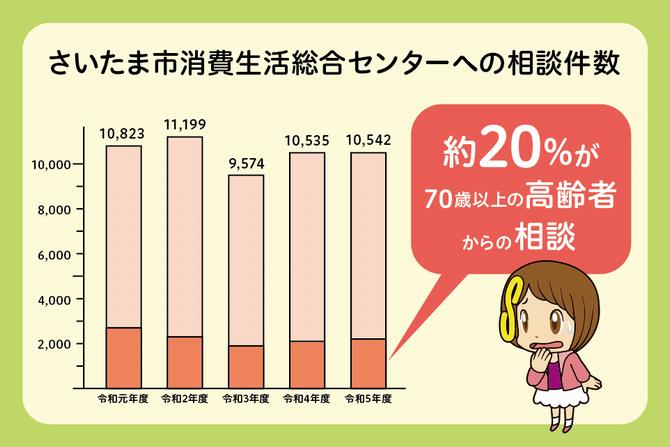

―令和5年度は、「消費生活総合センター」に寄せられた相談の約2割が70歳以上の高齢者ということですが、高齢者の被害が多い背景には、どんなことが考えられるでしょうか?

総務省の通信利用動向調査でも発表されていますが、スマートフォンの普及などに伴う高齢者のインターネット利用率の増加が原因の一つと考えられます。また、単身高齢者世帯が増加している点も要因の一つ。一人暮らしで外出の機会が少ない高齢者は、孤独な生活に不安を感じている方が多く、悪質業者は孤独や経済的な不安、健康への不安など、高齢者特有の不安につけこんできます。そのため、悪質業者が親切な話し相手を装って近づいてきても、見抜くことが難しいのが現状です。

高齢者以外にも被害は幅広い世代で起きており、若い世代では副業や投資トラブルといった事例が増えてきています。うまい話を持ちかけられたら注意が必要です。

身近な人がトラブルにあっているかも…!

― 身近な人がトラブルに巻き込まれているかもと思ったら、どうしたらよいでしょうか? 確認すべきこと、上手にアドバイスする方法、相談窓口などがありましたら教えてください。

おかしいな、気になるなと思ったら、まずは消費者ホットライン「188」や、大宮・浦和・岩槻の3か所ある、さいたま市の消費生活センターに相談してください。

相談のタイミングはお金を払ってしまった後でも大丈夫です。消費者ホットラインは、消費生活センターなどの相談窓口の存在や連絡先を知らない方に、近くの窓口を案内し、相談の最初の一歩をサポートする消費者庁のサービスです。さまざまな消費生活に関するトラブルや困りごとに対応してくれます。また、消費生活センターでは契約後のトラブルだけでなく、「このような契約をしようと思っているが大丈夫か?」という相談にもお答えしています。少しでも不安を感じた際は、ぜひ気軽にご利用ください。

トラブルを未然に防ぐには普段からのコミュニケーションが大切

― 高齢者の被害を防ぐために、周囲の人はどのようなことに気をつければよいのでしょうか?また、本人にはどのように注意を促していけばよいでしょうか?

「高額契約のときは親族に相談する」「電話は留守番電話に設定する」「訪問業者を家に入れない」といった対応が大切です。ご家族の場合は普段から連絡を取り合うことが重要で、用事がなくても連絡することを習慣にしましょう。また、普段から気兼ねなく話しやすい関係を築くことも重要。留守番電話の設定に加えて、家族間での合言葉を言うなどのルールを決めることも、消費者トラブルを未然に防ぐ備えになりますよ。

なにより、「おかしいな?」と感じた裏には、消費者トラブルが潜んでいる可能性があります。小さなことでも、異変に気づいたら周囲の人に積極的に声をかけてみてください。

また、日常会話で詐欺や悪質商法の事例について話題にするのも効果があります。普段から高齢者への情報提供を心掛けましょう。

市報さいたま

市報さいたま5月号について、詳しくは、こちらのページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

市長公室/秘書広報部/広報課

電話番号:048-829-1039 ファックス:048-829-1018