ページの本文です。

更新日付:2025年10月30日 / ページ番号:C125286

(令和7年10月30日発表)大宮盆栽村100周年アンバサダー髙橋ひかるさんが市内小学生と交流!「大宮盆栽村かるた大会」を開催しました

2025年10月19日(日曜日)、大宮盆栽美術館にて、大宮盆栽村100周年アンバサダーの髙橋ひかるさん(俳優)と、「盆栽教育」に取り組んでいる植竹小学校の子どもたちによる交流イベント「大宮盆栽村かるた大会」を開催しました。植竹小学校からは、校内にある盆栽の世話や盆栽教室の準備などに取り組んでいる盆栽委員会と、学校生活の充実と向上に向けた活動に取り組んでいる計画委員会に所属する5・6年生計20名が参加しました。

大会で使用したかるたは、大宮盆栽村100周年を記念し、大宮盆栽美術館が、同館のボランティア組織「ミュージアム・サポーター」と製作したものです。製作にあたり、大宮盆栽村および盆栽文化に関する 「あ」から「ん」まで46のキーワードを選定し、「ミュージアム・サポーター」がそれぞれのキーワードにふさわしい読み札の句、絵札やイラストのイメージ案を作成しました。

髙橋さんと子どもたちによる白熱したかるた大会が繰り広げられたほか、盆栽クイズ、盆栽トーク、記念撮影を行い、会場は終始大盛り上がりでした!

1. 目 的

子どもたちが、アンバサダーの髙橋ひかるさんとともに、大宮盆栽村や盆栽についての魅力をより深く学び、盆栽文化への理解や関心を一層高めることで、将来の盆栽文化普及の担い手になっていただくことを目的としました。

2.大宮盆栽村かるた

かるたは、5人1組の計4組で個人戦にて行いました。司会が全46枚のうち計20枚を読み上げ、札を1枚読むごとに、読んだ札に関する解説を行いました。

髙橋さんは5枚ごとに各グループに参加。かるた大会が始まると、子どもたちの目は真剣になり、一枚でも多く札を取れるようにと頑張っていました。

札を取るごとに喜ぶ声や、札を取られて悔しがる声も聞こえ、会場は活気にあふれていました。

また、解説を聞くときは、皆真剣な表情を見せ、大宮盆栽村や大宮盆栽について学んでいました。

各グループの優勝者には、髙橋さんから、賞品として大宮盆栽美術館オリジナルグッズのハンカチと盆栽マグネットがプレゼントされました。

3.盆栽クイズ

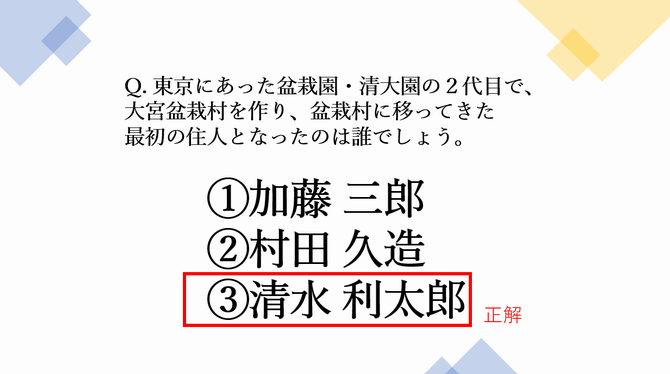

大宮盆栽村かるたで解説した内容から復習で1問出題しました。問題は、「東京にあった盆栽園・清大園の2代目で、大宮盆栽村を作り、盆栽村に移ってきた最初の住人となったのは誰でしょう。」です。

3択問題で、正解は「3清水利太郎」。何と、髙橋さん、子どもたち全員が正解!皆さん、大宮盆栽村かるた大会での内容をしっかりと覚えていました。

4.盆栽トーク

植竹小学校6年生で計画委員会委員長・近藤 陽菜(こんどう ひな)さん、盆栽委員会委員長・髙橋 奏仁(たかはし かなひと)さん、盆栽委員会書記・原川 悠那(はらかわ ゆうな)さんの代表者3名が自分が育てるマイ盆栽を持参し、 「盆栽をどう育てていくか」 をテーマに髙橋さんと盆栽トークを行いました。

5.記念撮影

最後に髙橋さんと植竹小学校の子どもたち全員で記念撮影を行いました。

6.植竹小学校の盆栽教育

植竹小学校は、「盆栽教育」が総合的な学習の時間の年間指導計画に位置付けられており、その計画に基づいて盆栽教室を実施している市内でも特色ある学校です。5年生になると、盆栽園・盆栽美術館の見学や、一人一鉢「マイ盆栽」をつくり、6年生ではせん定を行うなど、子どもたちが愛情を込めて盆栽の世話をしています。

7.大宮盆栽村とは

東武アーバンパークライン(野田線)とJR宇都宮線に囲まれた大宮公園北側一帯に、大宮盆栽村(さいたま市北区盆栽町)があります。かつて、東京の団子坂(文京区千駄木)周辺には、江戸の大名屋敷などの庭造りをしていた植木職人が多く住んでおり、明治になってから盆栽専門の職人も生まれました。関東大震災(1923年)で大きな被害を受けた盆栽業者が、壊滅した東京から離れ、盆栽育成に適した土壌を求めてこの地へ移り住みました。1925年には彼らの自治共同体として大宮盆栽村が生まれ、最盛期の1935年頃には約30の盆栽園がありました。大宮盆栽村は、いまも名品盆栽の聖地として知られ、日本だけでなく世界から多くの愛好家が訪れています。

大宮盆栽村かえで通り

8.問い合わせ先

文化政策室

課長:小野瀬

担当:金田・清水・金子

電話:048-829-1225

FAX:048-829-1996

内線:2822

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

スポーツ文化局/文化部/文化政策室

電話番号:048-829-1225 ファックス:048-829-1996