- トップページ >

- 観光・スポーツ・文化 >

- 文化・芸術 >

- 文化財 >

- 真福寺貝塚 >

- 国指定史跡真福寺貝塚 調査最前線 2024

ページの本文です。

更新日付:2025年8月27日 / ページ番号:C114698

国指定史跡真福寺貝塚 調査最前線 2024

発掘調査は今

発掘調査の最新の様子をご紹介します。

令和 6 年度の発掘調査

令和6年度の発掘調査は、令和5年度調査の続きです。

令和5年度の発掘調査の様子は、こちらからご確認ください。国指定史跡真福寺貝塚調査最前線2023

令和5年度からの調査区をさらに掘り進め、いよいよ泥炭層遺跡の核心部分に迫ります。

本調査は、考古学をはじめとする各分野の専門家からのご協力を仰ぎ、令和5年度と令和6年度の2ヵ年計画で推進します。

以下、 直近の真福寺貝塚の様子です!随時更新予定。

- 3月28日(金曜日) 晴れ

3月28日までの調査状況を報告いたします。

3月は、調査区東側斜面部と、調査区西側谷部の掘り下げをそれぞれ行いました。

調査区東側斜面部では、上方に堆積している後期後葉の土器集積の取り上げを行いました。(下写真(左)・下写真(右))。

後期後葉の遺物取り上げ後、下層には後期前葉堀之内2式~中葉加曾利B1式の土層が堆積していました。土器の他に、後期中葉の土偶胴部も出土しました(下写真)。

3月後半は斜面中腹の黒褐色土層中の後期前葉堀之内2式~中葉加曾利B1式の土器の検出と取り上げを行いました(下写真(左)・下写真(右))。

斜面部上方では、深さ1.8~2mほど掘り下げ、黒褐色や黄褐色を呈する色調の異なる土層が、現在の地形の傾斜面より急角度で堆積している様相を確認しました(下写真(左)・下写真(右))。

下写真2枚を見ると、現在の地形(土層の一番高いところ)に比べ、土層断面の中央付近にある黄色っぽい土層の角度が急角度であることが分かるかと思います。

調査区西側谷部では、後期後葉~晩期初頭の木材の検出および取り上げを実施しました(下写真(左)が取り上げ前・下写真(右)が取り上げ後)。

木材の直下からは後期後葉安行1式期の土器が出土しましたが(下写真(左)・下写真(右))、

それよりも深く掘り下げている部分からは、後期前葉堀之内2式~中葉加曾利B1式の土器が出土しています。

今年度の調査では、調査区全体を後期前葉堀之内2式~中葉加曾利B1式の面まで掘り下げて調査を終了しました。

来年度は、縄文時代の活動以前の地形の検出を目指して調査を実施します。

一年間、真福寺貝塚の調査状況をご覧いただきありがとうございました。また、来年度の調査にご期待下さい。

- 2月28日(金曜日) 晴れ

2月も引き続き、調査区東側斜面部と、調査区西側谷部の掘り下げをそれぞれ行いました。2月初旬の調査区の年代観は下写真の通りです。

調査区東側斜面部上方では後期末葉の土層の掘り下げを行い、安行2式の土器集積面の検出と取り上げを行いました(下写真(左)・(右))。

下写真(左)では一部の土器がまだ見えづらいですが、集積面の検出によって、下写真(右)では一つ一つの土器がよく見えるようになりました。

本層からは、復元可能な個体が複数集積している様相が見られました(下写真(左)・下写真(右))。

内外面にオコゲや煤が付着しているものもありますが、それほど多くはありません(下写真(左)・下写真(右))。

付着したオコゲや煤を調べると、当時の煮炊きをした内容物(動物、植物、水産資源など)や土器を使用した年代が見えてきます。

後期末葉の集積を取り上げると、斜面下方では後期前葉堀之内2式の出土が目立つようになりました(下写真(左)・下写真(右))。

一方斜面上方では、後期中葉加曽利B1式の出土が目立つようになりました。

調査区西側谷部では晩期初頭の木材の検出作業を継続しています。

木材や堅果類を含む土層の下からは、粘性の高い黒褐色土を検出しており、木材のない部分は概ね後期前葉~中葉の層に移行しつつあります(下写真)。

3月には、調査区全体を後期前葉から中葉の面まで掘り下げ、遺跡形成当初の地形を明らかにするとともに、さらに遺跡形成開始前の地形の検出を目指していきます。

- 1月31日(金曜日) 晴れ

1月6日から1月31日までの調査状況を報告いたします。

真福寺も新年を迎え、清々しい空気に満ちています。

1月は、調査区東側斜面部と、調査区西側谷部の掘り下げをそれぞれ行いました(下写真)。

調査区西端から約6メートルまでは、木片等を含む木本泥炭層が堆積しています(下写真)。

遺物はほとんど出土していませんが、晩期初頭安行3a式がごく少量出土しています。

本層からは、クルミやトチノミがたくさん出土していますが、打ち割られたものはなく、ほぼ完形の状態で出土しており、トチ塚やクルミ塚等の集積は見られませんでした。

下層には、後期前葉から中葉を主体とする粘性の高い黒褐色土層が堆積していることをサブトレンチや調査区中央部で確認していることから、引き続き掘り下げを継続していきます。

調査区東側斜面部上方では晩期初頭の黄褐色土の掘り下げを完了し、暗茶色土の掘り下げを行いました(下写真(左) ・1月前半)(下写真(右) ・1月後半)。

茶色土は調査区東端で最大30センチメートルの厚みがありましたが、掘り下げを完了しました。

本層からは、後期末葉安行2式が多く出土しました。

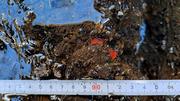

また、本層の特徴として、赤色顔料がいたるところで出土しました(下写真(左)・(右))。

おそらく赤漆が塗られていた木製品等が腐朽して、顔料のみが残存したものと思われます。

現在は、そのさらに下の粘性の高い暗褐色土の調査を行っています。本層は、土器をはじめとする遺物が多く、炭化物も多く伴っています。

また30センチメートルを超える生骨(鹿角?)(下写真(左))や、形状のわかる生骨(イノシシの左下顎骨)(下写真(右)) が多く出土しています。

本層も引き続き後期末葉安行2式を主体としています。

2月以降は、斜面部上方、後期末葉の掘り下げを完了させ、後期後葉~後期中葉の斜面部の様相を明らかにしていく予定です。

- 12月26日(木曜日) 晴れ

12月1日から12月26日までの調査状況を報告いたします。

12月は、調査区東側斜面部と、調査区西側谷部の掘り下げをそれぞれ行いました。

調査区東側斜面部上方では暗黄褐色土が堆積しており、その掘り下げを行いました(下写真)。

暗黄褐色土内から遺物は出土しますが、小破片を主体としており、遺物量はそれほど多くありませんでした(下写真)。

本層は、令和4年度まで調査を実施していたL地点の1層に相当します。時期は晩期初頭安行3a式になります。

黄褐色土は調査区東端で、最大約30センチメートルほど堆積しており、掘り下げを実施しているところです(下写真の斜面上部)。

下には後期末葉の暗茶色土(L地点の2層)が堆積しているものと思われます。

調査区西端谷部では、大型材の取り上げを実施し、概ね取り上げを完了しました(下写真(左)が取り上げ前、下写真(右)が取り上げ後)。

下写真(左)の右上にある丸太が、下写真(右)には写っていないことが分かるかと思います。

調査区中央谷部でも、大形材や根材の取り上げを実施し、概ね取り上げを完了しました

(下写真(左)黄色枠内が取り上げ前、下写真(右)黄色枠内が取り上げ後)。

大形材の直下(上写真2枚の黄色枠内)からは、大形の破片が出土しています。

木材を取り上げたことで、木材の下に埋まっていた土器が姿を現しました。

時期は後期末葉安行2式~晩期初頭安行3a式を主体としていました(下写真1~2枚目)。

1月以降は、斜面部上方、晩期初頭の掘り下げを完了させ、後期末葉の斜面部の様相を明らかにしていく予定です。

- 11月29日(金曜日) 晴れ

11月18日から11月29日までの調査状況を報告いたします。

11月後半は、調査区東側斜面部の遺物の取り上げと、同じく斜面部で見つかった生骨集積についての、取り上げに向けた養生作業を実施しました(下写真)。

(11月前半にお伝えした大形の生骨です。何のこと?という方は、この記事の下にある11月1日の記事をご覧ください)

大形生骨の集積は、肋骨や後脚などが分離せず、原位置をとどめて出土しているものと想定できます(下写真の黄色枠内、上が頭部方向で下が後脚側)。

通常、食料として利用されてしまうと、解体され、骨はバラバラの状態で見つかります。

しかしながら本資料の肋骨はまとまっており、後脚との位置関係にも矛盾がないことから、食料資源として利用されていなかったものと思われます。

その場合、本資料のサイズで食料資源として利用されていない点を考慮すると、イヌの可能性が高いのではないかと思われます。他の遺跡では、丁寧に埋葬された状態で発見されることもあります。

しかしながら、本資料周辺を精査してみましたが、掘り込み等は確認できませんでした。したがって、埋葬等は行われず、他の多くの土器と同じように斜面部に遺棄された状態が想定できます。

なお、後脚付近の直下からは復元可能な台付鉢が出土しています(上写真右下)(下写真1~2枚目)。

時期は晩期初頭安行3a式です。周囲の大型破片も晩期初頭で、大きな時期差はありませんでした(下写真(1~3枚目)。

もし上の層から埋葬に伴って掘り込んだ場合、イヌ?周辺の土器は周囲より新しい時期の土器が出土するはずですが、そうではありませんでした。

現在、イヌと思われる集積は、発泡ウレタンで養生しており、今後取り上げる予定です(下写真)。

- 11月16日(土曜日) 晴れ

11月16日(土曜日)に令和6年度現地見学会を開催しました。

この時期としては暖かく、屋外での見学にはちょうどいい気温となりました。

今回ご覧いただく調査区(下写真(左)) と遺物展示スペース(下写真(右)) も準備は万全です。

当日は、開催30分前にもかかわらず、50名を超える方々にお並びいただくほどの盛況ぶりでした(下写真)。

40名を1グループとして見学会は10時に始まりました。

はじめに、遺跡の概要とこれまでの調査成果の説明を15分ほど行いました(下写真)。

その後、今年度の調査状況について、15分ほど解説を行いました(下写真) 。

昨年度よりも掘り下がった調査区を皆さん熱心に観察していました。

最後に前回の説明会以後、今年度中に出土した最新の出土品を観察していただきました(下写真)。

今回の見学会では280名を超える方々にご参加いただきました。

お忙しい中、ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。

- 11月1日(金曜日) 晴れ

11月前半は、調査区東側斜面部(下写真(左))と、西側低地部の泥炭層(下写真(右))の掘り下げを行いました。

泥炭層中からは土器などの遺物は少ないものの、クルミやトチノミなどの植物遺体が多く出土しました。また色鮮やかな昆虫の羽なども多数見つかりました(下写真)。

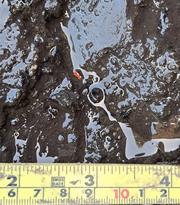

斜面部の調査では、多量の遺物が多く出土していますが、その一角から大形の生骨が出土しました(下写真の黄丸で囲んだ部分)。

幅60センチメートルほどで、一連のまとまりがあるように見えます(下写真(左))。

中央付近は肋骨のまとまりのようにも見えます(下写真(右))。

右側が後ろ足で、左側が頭部付近なのではと考えています。一体どんな生き物でしょうか……。

周囲に掘り込みのようなものは見られず、大量の土器と共に斜面部に集積したような状態でした。

現在、斜面部では多くの土器が足の置き場に困るほど大量に出土しています。その多くは、晩期初頭安行3a式のものです。

これから、土器を一つ一つ取り上げていきます。

- 10月31日(木曜日) 晴れ

- 10月18日(金曜日) 曇り

テレビ埼玉で放送されている「のびのびシティさいたま市」の撮影が、真福寺貝塚にて行われました!

出演者はお笑い芸人の「たんぽぽ」さんとさいたま市出身女優の「根本玲奈」さんでした。

番組では、史跡真福寺貝塚の魅力や真福寺貝塚を周知化するための当課の取り組みを紹介していただきました。

そして真福寺貝塚の魅力を知ってもらうべく、出演者の方々には実際に発掘調査を体験していただきました。

みなさま真剣な表情です

3人とも熱心に調査をしていただき、出土した縄文土器に感動され、「もっと調査したい。」というコメントもいただきました。

放送は2024年12月1日(日曜日)あさ10時45分~(15分間)、再放送は12月8日(日曜日)あさ10時45分~(15分間)を予定しています。

皆さん、放送をぜひご覧ください!

- 10月18日(金曜日) 曇り

10月は調査区東側斜面部の下方の掘り下げと、遺物の取り上げを実施しました。

9月の写真と比べると上層の遺物が取り上げられ、下層の遺物が見えるようになっています。

斜面下方では晩期中葉安行3c式が出土しますが、その割合は低くなり、晩期前葉安行3b式・姥山2式が目立っています(下写真(左))。

なお、斜面下方から直径2ミリメートル、長さ1センチメートルほどの漆製品が出土しました。中が空洞となっており、本来は紐状の製品だった内部の有機質が消失したものと思われます(下写真(右))。

現在、調査区全体がおおよそ晩期初頭の面に到達した状態となっております(下写真(左))。

また、今週から大型木材の取り上げを開始しています(下写真(右))。

人の背丈より遥かに大きな木材をどう取り上げるか…、次回の更新をお待ちください。

-

9月30日(月曜日) 晴れ

9月は調査区東側斜面部の上方を中心に、調査を進めました。

具体的には、土層堆積の単位で、2層分の掘り下げと遺物の取り上げが完了しました。

2層のうち上層は、黄色がかった褐色の土層です(下写真(左))。

遺物の分布密度は比較的薄いですが、大きめの土器片が出土しました。晩期中葉安行3c式土器(約2,700年前)です(下写真(右))。

1点1点、出土位置の記録をとってから遺物を取り上げるため、遺物を残しつつ周囲を掘り下げています。

調査したもう1層の土層は、上層よりも暗く濃い褐色の土層です(下写真(左))。

この層では、上層よりさらに遺物の分布密度が低くなり、散漫な状況です。

出土遺物は主に安行3c式土器です。また、透かし彫りの大きな土製耳飾りの破片が出土しました!(下写真(中・右))

出土した耳飾りは、完形品だと車輪のようなかたちをしています。出土した部分は、輪にあたる部分と考えられます。

調査した2層のうち下層の最下面では、晩期初頭安行3a式土器(約2,900年前)が目立つようになりました。

先行して深掘りしている部分では、すでに安行3a式土器が主体となっており、調査区斜面部上方は、晩期初頭の時期に到達したと考えられます。

一方で、斜面部下方では、いまだ晩期中葉安行3c式土器が出土していますが、晩期前葉安行3b式土器(約2,800年前)が目立つようになりました。

今後は、晩期初頭の面の検出を目指し、斜面部下方を中心にさらに掘り下げます。

遺物が疎らな斜面上方が晩期初頭の面、遺物がたくさん出土している斜面下方が晩期前葉~中葉の面です。

斜面下方の掘削を進めて、調査区全体の調査進度を揃えます。

-

8月30日(金曜日) 雨

現在も調査区東側斜面部を調査中です。

斜面の上方と下方で遺物のまとまりがあり、特に下方では多量の土器片が集積しています。今日は、斜面下方の遺物を取り上げました。

斜面下方では、少し珍しい遺物が出土しています。

一つは下写真の注口土器です(左写真の黄色の枠の中)。

注口土器とは、土瓶のように注ぎ口のついた土器のことです。

今回出土した注口土器は、その大きさが通常のものよりひと回り以上小さく、このような土器は通称ミニチュア土器とも呼ばれます。

内容物を調べるため、泥を落としてみましたが、何も検出されませんでした。また、内面は赤く塗られていました(下写真(右))。

手のひらサイズのかわいらしい大きさです。注ぎ口がついていることから、中に液体を入れて使用したと考えられます。

珍しい遺物の2点目は、前回報告した粘土が詰まった土器です。

この土器はその後の調査によって、人の手で埋設されたものではないことがわかりました。なお、土器は正位の状態を保って出土していると考えていましたが、実際には横倒しの状態であったことがわかりました。

左の写真は上から見た写真で、右の写真は周囲の土を断ち割って真横から見た写真です。右の写真の通り、埋設のための掘り込みは確認できません。

もう一つの珍しい遺物は、斜面に逆らって直立して堆積する土器片です。

この土器片の下に、落ち込み(自然の地形または遺構)が存在するのかもしれません。

今後は、この下に人為的な掘り込みがあるかどうか、留意して調査を進めます。

左の写真は令和6年5月時点の写真で、右の写真が本日の写真です。土器の型式は安行3c式(約2,700年前)です。

-

7月30日(火曜日) 晴れ

現在も調査区東側、斜面部の調査を継続しています。

調査している面は、下写真(左)の暗褐色の土層です。出土土器は依然として安行3c式です。

この層を掘り下げると、下写真(右)のように、やや黄色味を帯びた土層に変化します。

一見して、上下の土層で出土土器に多寡の違いがあるようです。このまま土器片の出土数は落ち着いていくのでしょうか。

暗褐色の土層中から、とても興味深い土器が出土しました。

下の写真(左)の、黄色い枠で囲った中に、垂直に立ち上がった大きめの土器片が確認できます。

この土器の周囲の土を掘り下げ、土器片全体を露出させてみると、深鉢の底部から胴部下半にかけての個体で、底部内面に粘土が詰まっていることがわかりました!(下写真(右))

土器内部の白っぽい部分が粘土です。粘土を保管していたのかもしれません。

この土器は、斜面部で出土したにも関わらず、倒れたりひっくり返ったりしていない状況で出土したことから、人の手によって埋設された可能性が考えられます。今後はこの土器の周囲を精査し、人為的な掘り込みの中に設置されたものなのか、注意しながら取り上げを行います。

下の写真は、暗褐色土層の出土遺物です。

安行3c式土器の破片のほか、土製の耳飾りが出土しました(下写真(右))。

このタイプは、耳に切れ込みを入れてその中に直接はめ込む、ピアスのような使い方をします。耳飾りとしては小ぶりですが、透かし彫りの繊細な細工です。

ぜひ写真をクリックorタップして、拡大してご覧ください!

-

6月17日(月曜日) 晴れ

現在も、調査区東側の斜面部、晩期中葉安行3c式期(約2,700年前)の調査を継続しています。

前回報告した5月17日時点からさらに掘削を続け、土層堆積の単位で2層分の厚みを掘り進めました。

掘り進めるに従い、少しずつではありますが、出土遺物の内容に変化が現れ始めています!

下の写真は、掘削した2層のうち、上層にあたる部分の平面的な出土状況です。

こちらの層は、やはり安行3c式土器が主体となっています。

がおびただしく土器出土しています。主体となる土器は、安行3c式土器です。

次の写真は、掘削した2層のうち、下層に当たる部分の平面的な出土状況です。

こちらの層でも、安行3c式土器が主体ではありますが、上層に比べて安行3b式土器(晩期前葉・2,800年前)がやや増えてきました。

出土遺物の内容が、徐々に、段階的に移り変わっているのかもしれません。

大きさが揃った土器片が多数出土する状況は、上層と相違ありません。ただし、安行3c式土器が多数派を占める中、安行3b式土器も出現し始めています。

遺物内容の変化は、その多寡にかかわらず、何らかの変化や現象の前触れです。この場合は、徐々に土層の年代が古くなりつつある、ということです。注意して調査を進めます。

また、下層からは遮光器土偶の腕部が出土しました!(下写真の丸囲み)

遮光器土偶というと、北極圏の先住民族が使用するスリット入りの眼鏡(遮光器)の形態によく似た、特徴的な目元の表現で知られています。

縄文の有名な土偶の1つとして、見たことがある人も多いのではないでしょうか。

欲をいえば全身揃った完形品が見たいところですが、せめて頭部だけでも出土してくれると、とても嬉しいです!!

-

5月17日(金曜日) 晴れ

現在も調査区東側の斜面部を掘り進めています。

斜面下方を中心に土器が散らばっています。土器の型式は、晩期中葉安行3c式(約2,700年前)です。

大小の土器片が、斜面下部に向かって溜まるように堆積しています。

昨年度末から出土している漆の塗膜片は、下写真(左)の黄色の線で示した範囲から出土しています。

多いときは1日40点以上出土しており、現在は計150点近く出土しました。

この部分から集中して出土していることは確かですが、ある一点を中心として分布しているわけではなく、散漫な状態で分布しています。

先月は籃胎漆器(らんたいしっき)の口縁部の破片が出ましたが、それ以外に器物の種類がわかるようなものは出ていません。

また、現在調査している層には、焼けていない動物の骨が多く含まれています。

これらは非常にもろく、取り上げが困難です。中には10cmを超える大きい破片もありますが、取り上げられたのは、下写真を含め、ほんのわずかでした。

左の写真はほとんど原形を留めていませんが、真ん中と右の写真は細長く丸みを帯びた形が残っています。ニホンジカやイノシシといった、哺乳類の四肢骨かもしれません。

-

4月19日(金曜日) 晴れ

本日より、令和6年度の発掘調査を開始しました!

3月29日で令和5年度の調査を終了しており、調査区内は今日まで水没保存させていました。まずは、調査区内の排水作業からスタートです。

水没保存中の調査区(左)と排水後の調査区(右)。排水に丸一日かかりました。

現在は、主に晩期中葉安行3c式土器が出土する、斜面部の堆積層を調査しています。

前回までの調査の詳細は、国指定史跡真福寺貝塚調査最前線2023をご確認ください!!

3月の調査で、漆の塗膜片が出土していることをご報告しましたが、本日の排水作業の最中、同じ場所でまたもや漆の塗膜片が、5点見つかりました。

左の写真は、出土地点を黄色の線で囲っています。右は出土状況の拡大写真。

やはり近くに漆製品があるのだと、調査メンバー一同そわそわしていたところ、とうとう大きさ5cm程度の籃胎漆器(らんたいしっき)片を確認しました!(下写真(左・中))

籃胎漆器とは、薄く裂いた竹や植物の蔓を用いて編んだ籠に、漆を施した製品のことです。

大正時代の調査と令和3年度の調査でも出土しており、真福寺貝塚における3点目の発見例です。ちなみに令和3年度の調査は、本調査区北側の泥炭層のほとり部分で行われました。

この籃胎漆器を取り上げて確認したところ、口縁部の破片であることがわかりました。

編み籠の製作技法や素材となった植物の種類がわかるかもしれません。非常に重要な資料です。

引き続き斜面部の調査を進めて参ります!

現地見学会

毎年、真福寺貝塚では、最新の発掘調査状況や出土品を、現地で見学していただく機会を設けております。

調査現場のナマの状況を、担当職員の解説をまじえながら、皆さまに見て・聞いて・感じていただく、年に一度のイベントです。

史跡としての整備はこれからで、まだまだ発展途上の真福寺貝塚ではありますが、このイベントを通じて、皆さまが求める史跡・真福寺貝塚の在り方を模索していきたいと考えております。

今年度も例年どおり開催予定です!ぜひご参加ください!!

日程は以下のとおりです。

11月16日(土曜日) 小雨決行

午前の部:10時から11時30分

午後の部:13時30分から15時

※午前・午後ともに同じ内容です。各部時間帯のうち、ご都合のつく時間にお越しください。

先着順で30人程度のグループごとにご案内いたします。

例年ご好評いただいていることから、ご案内までに多少待ち時間が発生する可能性がございます。お時間に余裕をもってお越しください。

今年も真福寺貝塚でお会いしましょう!

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

教育委員会事務局/生涯学習部/文化財保護課 埋蔵文化財係

電話番号:048-829-1724 ファックス:048-829-1989

国指定史跡 真福寺貝塚(K地点) -史跡整備に伴う発掘調査概報ー(PDF形式 6,831キロバイト)

国指定史跡 真福寺貝塚(K地点) -史跡整備に伴う発掘調査概報ー(PDF形式 6,831キロバイト)