- トップページ >

- 観光・スポーツ・文化 >

- 文化・芸術 >

- 文化財 >

- 見沼通船堀 >

- 見沼通船堀のしくみ

ページの本文です。

更新日付:2023年7月5日 / ページ番号:C077111

見沼通船堀のしくみ

見沼通船堀の開削

国指定史跡「見沼通船堀」は1731年(享保16年)に完成した閘門式運河(こうもんしきうんが)です。

見沼では、8代将軍徳川吉宗の命により井澤弥惣兵衛為永(いざわやそべえためなが)が新田開発を行い、米が収穫できるようになりました。

収穫した米は年貢米として江戸に運ばれることになり、そのために造られたのが、東西の見沼代用水と芝川を結ぶ見沼通船堀です。

見沼通船堀は東西の見沼代用水と中央の芝川までの距離が狭まるところに造られました。

見沼通船堀は芝川を挟んで、東縁(ひがしべり)と西縁(にしべり)に分かれ、堀の長さは東縁が約390m、西縁が約650mあります。

見沼通船堀の特徴

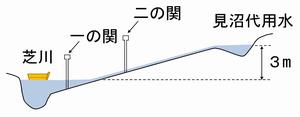

見沼通船堀の最大の特徴は、見沼代用水と芝川との3mの水位差を克服するしくみです。

見沼通船堀では、東縁・西縁のそれぞれ2ヵ所に閘門を設置し、水位を調整して船を通しました。

閘門は、水位差の大きいところに関(水門)をつくって水位を調整し、船を通す施設のことです。見沼通船堀の閘門は、芝川側から順に一の関、二の関と呼んでいます。

見沼通船堀は閘門式運河として、日本有数の古さであり、江戸時代中期の土木技術の高さが評価されています。

閘門の構造

見沼通船堀東縁・西縁には、それぞれ2つの閘門があり、この4つの閘門はだいたい同じ寸法です。

閘門の全長は5間半から6間(約9.9~11.7m)あり、幅はせまいところで9尺(約273cm)、高さはおよそ12尺(約364cm)です。閘門の中央にある太い木枠を鳥居柱といい、ケヤキを用いています。この鳥居柱に、角落(かくおとし)と呼ばれる板を取り付けたり、外したりして水位を調整します。角落の大きさは、長さ11尺(約333cm)、幅6寸(約18cm)、厚さ2寸(約6cm)で、細長い形です。

鳥居柱

大正元年頃の閘門の図面を見沼通船堀パンフレットの表紙に掲載しています。

下記のファイルをご覧ください。

見沼通船堀パンフレット(表)(PDF形式 453キロバイト)

見沼通船堀パンフレット(表)(PDF形式 453キロバイト)

通船のしかた

3mもの水位差がある芝川から見沼代用水までどのようにして船を通したのでしょうか。

通船のしかたを模式図で説明します。

通船の模式図(PDF形式 118キロバイト)

通船の模式図(PDF形式 118キロバイト)

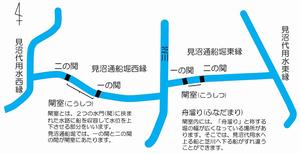

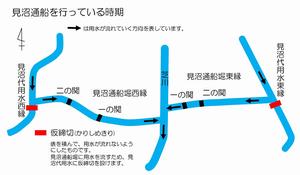

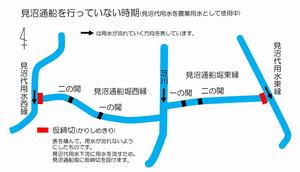

見沼通船堀では見沼代用水の水を使用して船を通していました。そのため、見沼代用水を農業用水として使用しない時期に、見沼通船堀に用水を流して通船が行われていました。見沼通船を行っている時期は秋の彼岸から翌年春の彼岸の頃までです。

下の図では用水の流れを図に示します。図は見沼通船を行っている時期と行っていない時期に分けています。

閘門開閉のしかた

閘門開閉による水位調整を写真でご紹介します。

場所は見沼通船堀東縁一の関です。一の関と二の関間の水位が変わります。

写真1から6が閘門を閉めて水位を上げるところ、写真7と8が閘門を開けて水位を下げるところです。

この閘門開閉による水位調整の様子は動画で配信しています。下記のリンクをご覧ください。

見沼通船堀 動画コンテンツ

また、これらを実際にご覧いただけるよう「見沼通船堀閘門開閉実演」(例年8月開催、年1回)を開催しています。

閘門開閉実演の開催については、決まり次第ホームページ等でお知らせします。

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

教育委員会事務局/生涯学習部/文化財保護課 史跡整備係

電話番号:048-829-1725 ファックス:048-829-1989