ページの本文です。

更新日付:2023年12月11日 / ページ番号:C061192

生活支援体制整備事業 (みんなで目指す!支え合いのある地域づくり)

・生活支援体制整備事業とは(みんなで目指す!支え合いのある地域づくり)

・地域支え合い推進員(生活支援コーディネーター)とは

・協議体(地域支え合い連絡会)とは

・担い手とは

・地域の支え合い(地域資源)の紹介

・もう少し知りたい!(生活支援体制整備事業を紹介する広報物)

生活支援体制整備事業とは (みんなで目指す!支え合いのある地域づくり)

●介護が必要な状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けるには、介護保険制度などの公的なサービスだけでなく「日常生活のちょっとした困りごとを地域で支え合うこと」が重要です。

●お互いに支え合うことは、地域のつながりを深めるだけでなく、自身の生きがいや介護予防にもつながっていきます。

●高齢者などが、いつまでも住み慣れた地域でいきいきと暮らしていけるように、介護保険制度などの公的なサービスでは提供されない、日常生活を送る上で必要なさまざまな支援(支え合い)の充実や強化を図り、高齢者などの社会参加を推進することを目的として「生活支援体制整備事業」を実施しています。

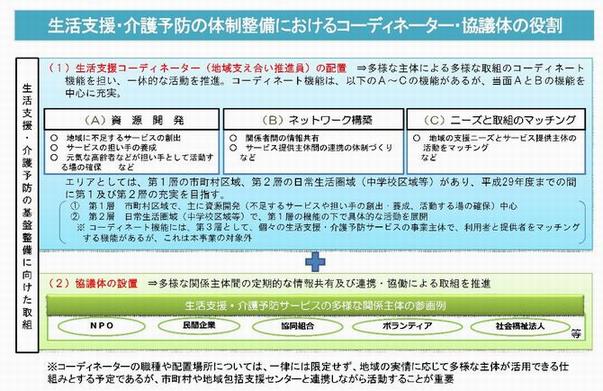

●「生活支援体制整備事業」は、主に「地域支え合い推進員(生活支援コーディネーター)の配置」と「協議体(地域支え合い連絡会)の開催」により推進しています。

※さいたま市では、事業の一部を社会福祉法人や医療法人等に委託しています。

出典:「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」(厚生労働省)

「地域支え合い推進員(生活支援コーディネーター)」とは?

●地域支え合い推進員(生活支援コーディネーター)は、地域に潜在的にある茶話会、趣味・特技などを介した集いの場、日常生活を営む上でのちょっとした困りごとを支援するサービスなどのさまざまな支え合い(地域資源)を、地域にお住まいのみなさまから伺い、また、そのような支え合い(地域資源)の提供主体となっている方々をつなぎ合わせ、地域で不足する支え合い(地域資源)や課題(困りごと)を地域のみなさまと一緒に考える役割を担っています。

●さいたま市では、地域支え合い推進員(生活支援コーディネーター)の活動単位を市域(第1層)、行政区域(区)、日常生活圏域(第2層)に分け、日常生活圏域(第2層)で活動する地域支え合い推進員を、市内27か所のすべてのシニアサポートセンター(地域包括支援センター)に各1名配置しています。

地域支え合い推進員(生活支援コーディネーター)の主な活動(役割)

・地域の活動や話し合いに伺い、支え合い(地域資源)の情報を集めています。

・地域にある支え合い(地域資源)の情報を市ホームページなどで公開しています。

・支え合いのある地域をつくるためにみなさんと一緒に考えます。

・地域にある活動、人、団体をつなぐお手伝いをします。

※【日常生活圏域】とは

地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備状況その他の条件を総合的に勘案し、地域包括ケアシステムを構築する区域を念頭に置いて中学校区単位等、地域の実情に応じて定められるものであり、本市では27の圏域を設定しています。

※【地域資源】とは

お茶を飲みながら世間話をする集まり、趣味や特技を介したサークル活動、体操や運動を目的に集まるグループ活動、ちょっとした困りごとを支援してくれるサービスなど、地域でいきいきと暮らしていく上で必要となる場所やサービスのことです。

「協議体(地域支え合い連絡会)」とは?

●地域支え合い推進員(生活支援コーディネーター)は、地域の皆さんの声を聴き、どのようにしたら住みやすくなり、いつまでも住み慣れた場所で生活し続けることができるかを、地域の皆さんと一緒に考えることが役割ですが、地域支え合い推進員(生活支援コーディネーター)だけでは、地域を変えていくことはできません。

●そのため、地域の皆様の声を聴き、一緒に地域を良くしていくことを目的に「協議体(地域支え合い連絡会)」を開催しています。

●協議体(地域支え合い連絡会)は、地域支え合い推進員(生活支援コーディネーター)と一緒に自分たちの生活する地域のことを考えて、自分たちの地域を自分たちでより良くしていくための話し合いの場です。

●さいたま市では、地域ごとにさまざまな協議体(地域支え合い連絡会)がありますが、市域(第1層)の協議体(地域支え合い連絡会)として「さいたま市高齢者生活支援推進協議会」を開催し、さいたま市内全域の特色、困りごとや課題、支え合いの活動などの情報を共有し、意見交換をしています。

●「さいたま市高齢者生活支援推進協議会」では、自治会連合会や民生委員児童委員協議会などの地縁組織、老人福祉施設協議会や介護保険サービス事業者連絡協議会などの高齢者に身近なサービスを提供する団体、NPO法人や民間企業、学識経験者などが構成員となっています。

「担い手」とは?

●サークル活動やグループ活動等の通いの場や、日常生活を支援するサービスなどの支え合い(社会資源)の提供主体となる方たちを「担い手」と呼んでいます。

●「担い手」としての活躍の形はさまざまで、民間企業やNPO法人でのサービス従事者もボランティア団体でボランティアをすることも、近所の人の頼みごとに応えてあげることもすべて「担い手」の活動です。

●さいたま市では、地域の「担い手」を支援するため、地域で通いの場や日常生活を支援するサービスを行う担い手や活動を紹介し、地域づくりに関心を持っていただくことを目的とした「フォーラム」の開催や、地域で担い手として活躍するための第一歩を踏み出すためきっかけとして、必要な初歩的な知識が習得できる「たまねっこ養成講座(さいたま市地域の担い手養成研修)」(令和5年度は終了しました)の開催などの取り組みを実施しています。

●「たまねっこ養成講座(さいたま市地域の担い手養成研修)」の修了者の愛称である「たまねっこ」は、「さいたま」の「たま」と、「根っこ」を合わせた言葉です。さいたま市に「根」を張って多くの情報を吸収し、一人ひとりの自主性や多様性などを活かして、地域活動へと繋がっていただきたいという思いが込められています。

地域の支え合い(地域資源)のご紹介

●地域支え合い推進員(生活支援コーディネーター)が集めた地域の支え合い(地域資源)を市ホームページで公開しています。

(新しいウィンドウで開きます)

(新しいウィンドウで開きます)

地域支え合い推進員(生活支援コーディネーター)が、地域の支え合い活動や地域の声をまとめてご紹介しています。

※日常生活圏域ごとに作成し、年4回更新しています。

(新しいウィンドウで開きます)

(新しいウィンドウで開きます)

地域支え合い推進員(生活支援コーディネーター)が集めた、地域の支え合い(地域資源)や生活支援サービス(例えば掃除や買い物支援など)を項目ごとに一覧にまとめてご案内しています。

※日常生活圏域ごとに作成し、年2回更新しています。

もう少し知りたい!(生活支援体制整備事業を紹介する広報物)

(新しいウィンドウで開きます)

(新しいウィンドウで開きます)

・「みんなで目指す 支え合いのある地域づくり」(事業紹介パンフレット)

(新しいウィンドウで開きます)

(新しいウィンドウで開きます)

・「自分らしく くらし続けられる“地域づくり”をめざして」(事業紹介チラシ)

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/いきいき長寿推進課

電話番号:048-829-1257 ファックス:048-829-1981

日常生活圏域(PDF形式 400キロバイト)

日常生活圏域(PDF形式 400キロバイト)