- トップページ >

- 健康・医療・福祉 >

- 健康・医療 >

- インフルエンザ・感染症 >

- ○○ってどんな病気? >

- ハ行の病気 >

- さいたま市の梅毒報告状況

ページの本文です。

更新日付:2026年2月4日 / ページ番号:C050161

さいたま市の梅毒報告状況

(診断週集計)

梅毒の患者または無症状病原体保有者(保菌者)を診断した医師は、感染症法に基づき7日以内に最寄りの保健所に届け出ることになっています。

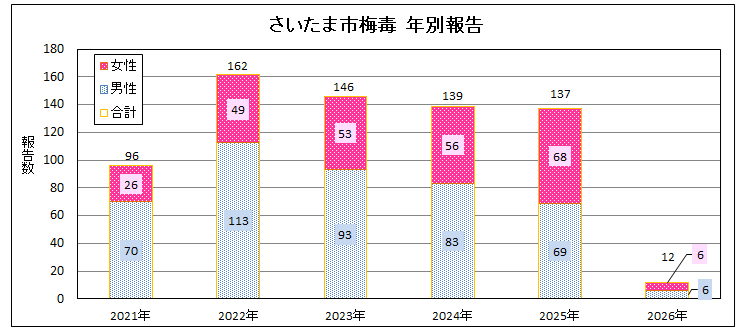

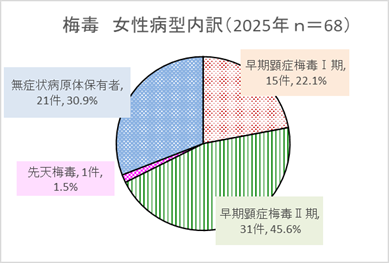

下のグラフのとおり、女性の報告も多い状況です。妊娠している人が梅毒に感染すると、胎盤を通して胎児に感染します(先天梅毒、下記参照)。妊婦健診を必ず受けましょう。

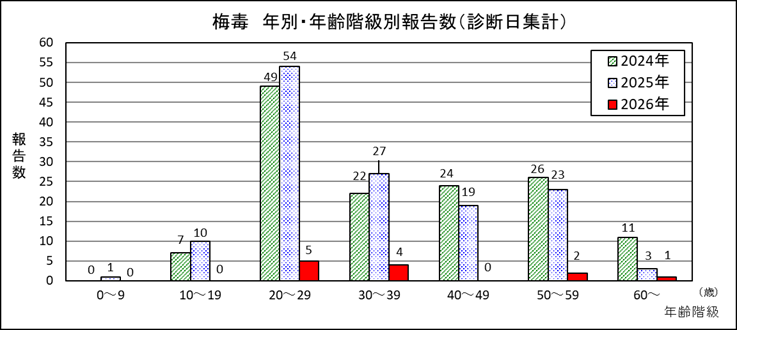

2026年の報告状況

2026年の報告数累計は12件です。

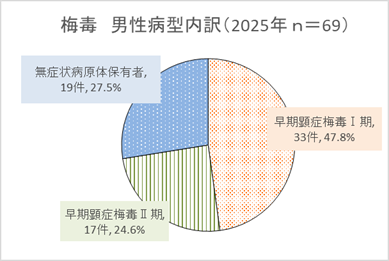

2025年の報告状況

全国の梅毒の報告状況について

全国の梅毒の報告状況については、梅毒(厚生労働省)をご参照ください。

梅毒について

梅毒は、性的な接触(他人の粘膜や皮膚と直接接触すること)などによってうつる感染症です。原因はスピロヘータの一種である梅毒トレポネーマ(Treponema pallidum)という細菌で、「梅毒」という病名は赤い発疹が楊梅(ヤマモモ)に似ていることに由来しています。感染すると、全身に様々な症状が出ますが、経過した期間によって症状の出現する場所や内容が違います。

先天梅毒についての参考情報

梅毒合併妊婦に対する治療と先天梅毒の現状(新しいウィンドウで開きます) (国立感染症研究所IASR Vol.44 p195-197:2023年12月号 )

予防に向けて

梅毒の症状は、現れても消失してしまい、一見治ったかのように思ってしまいますが、体内から病原体がいなくなったわけではないため、注意が必要です。また、梅毒は1回感染して治療したとしても再度感染するので、一度治療したからといって安心はできません。

予防には、感染者、特に感染力の強い第1期及び第2期の感染者との性行為等を避けることが基本です。コンドームは予防効果がありますが、完全ではないため、感染が疑われる症状がみられた場合には、性的な接触を控え、早期に医師の診断・治療を受けましょう。

梅毒に感染したとわかった場合には、周囲で感染の可能性がある方(パートナー等)と一緒に検査を行い、必要に応じて一緒に治療を行うことが重要です。

詳細は、梅毒に関するQ&A(厚生労働省)(新しいウィンドウで開きます)をご参照ください。

啓発用ポスター等(厚生労働省)

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/健康科学研究センター/保健科学課

電話番号:048-840-2250 ファックス:048-840-2267