- トップページ >

- 健康・医療・福祉 >

- 健康・医療 >

- インフルエンザ・感染症 >

- ○○ってどんな病気? >

- タ行の病気 >

- O(オー)157など腸管出血性大腸菌感染症に注意しましょう

ページの本文です。

更新日付:2026年2月4日 / ページ番号:C007061

O(オー)157など腸管出血性大腸菌感染症に注意しましょう

O(オー)157などの腸管出血性大腸菌感染症の患者または無症状病原体保有者(保菌者)を診断した医師は、感染症法に基づき直ちに最寄りの保健所に届け出ることになっています。

血便や激しい腹痛などで本症が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診するようにしましょう。

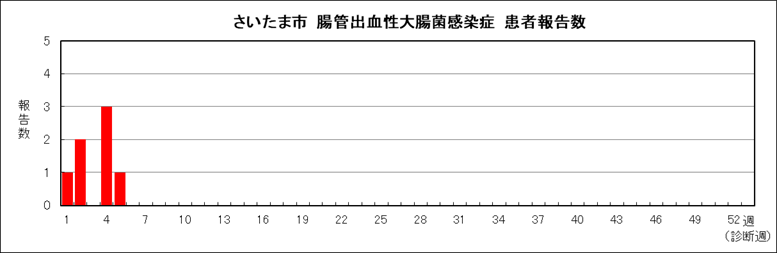

さいたま市の腸管出血性大腸菌感染症の報告状況

2026年の報告数累計は7件です。

腸管出血性大腸菌感染症過去の報告状況

| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 ※ |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 報告数 | 21 | 22 | 19 | 25 | 21 |

※2025年の報告数は速報値です。

予防するには ~肉やレバーは充分加熱して食べましょう~

予防のため、調理や食事の前、トイレの後にはよく手を洗いましょう。

牛などの反すう動物は、健康であっても一定の割合で腸管出血性大腸菌を保菌しています。肉を焼く際は、焼く前と焼いた後の肉を扱うハシ・トングの使い分けを行い、食品の取扱いには充分注意してください。また、肉に火が充分に通っているか確認して食べましょう。

市内で過去に、同じ食材を食べても子どもだけが発症または保菌していた事例がありました。特にお子さんが肉を焼く際は、大人が確認しましょう。

生肉を扱った包丁・まな板などの調理器具はよく洗浄・消毒しましょう。食材ごとにまな板などを使い分けるとさらに安全です。

生のままで食べる食材にも注意が必要です。サラダなどに使う野菜や果物なども流水でよく洗いましょう。

また、感染の機会は、喫食(食中毒)によるものだけではありません。

厚生労働省および国立感染症研究所のホームページには、次のような情報が掲載されています。

・保育施設における集団発生が多くみられており、日頃からの注意として、オムツ交換時の手洗い、園児に対する排便後・食事前の手洗い指導の徹底が重要である。

・簡易プールなどの衛生管理にも注意を払う必要がある。

・過去には動物とのふれあい体験での感染と推定される事例も報告されており、動物との接触後の充分な手洗いや消毒が必要である。

※ 腸管出血性大腸菌感染症の予防など詳細については、「腸管出血性大腸菌感染症(O157など)」をご覧下さい。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/健康科学研究センター/保健科学課

電話番号:048-840-2250 ファックス:048-840-2267