ページの本文です。

更新日付:2026年2月19日 / ページ番号:C119275

サイバー犯罪に気をつけて!サイバーセキュリティ対策に取り組みましょう!

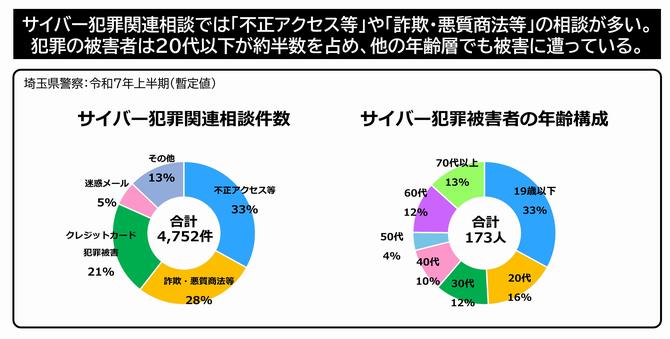

サイバー犯罪の被害が増加しています

サイバー犯罪とは

インターネット等の高度情報通信ネットワークを利用した犯罪や、コンピュータ又は電磁的記録を対象とした犯罪など、情報技術を利用した犯罪を指します。

近年、インターネットを介したサイバー犯罪の被害が増加しています。被害に遭わないためには、自分自身で身を守る対策をとることが重要です。

埼玉県警察HP「サイバー犯罪に関する注意喚起情報」(新しいウィンドウで開きます)

個人のIDやパスワードの管理について

多くの情報機器やインターネット上のサービスでは、個人のIDやパスワードによる認証を使って本人確認を行い、様々なサービスが利用できるようになっています。

このような仕組みは便利である一方、個人のIDやパスワードが第三者に知られてしまうと、不正アクセスによって、『個人情報や企業秘密等の重要なデータが盗まれてしまう』『乗っ取られたアカウントが犯罪等に悪用されてしまう』など、様々な被害に遭うおそれが生じます。

被害に遭わないための対策

IDやパスワードの『使いまわし』はしない!

IDやパスワードは、サービスごとに異なるものを使用するようにしましょう。

パスワード管理ソフト等を活用しましょう。

利用頻度の低いサービスや、不要なサービスのアカウントは削除するようにしましょう。

強度の高いパスワードを設定する!

パスワードの文字列は、できるだけ長くするようにしましょう。(12文字以上を推奨)

パスワードは、アルファベット大文字や小文字、数字、記号を組み合わせて複雑なものにしましょう。

推測されやすい単語や生年月日、数字、キーボードの配列順などの単純な文字列は避けるようにしましょう。

埼玉県警察HP「あなたのID・パスワードの管理は大丈夫?」(新しいウィンドウで開きます)

フィッシングに注意

フィッシングとは

フィッシングとは実在する金融機関や企業を騙ってメールなどを送信し、偽のウェブサイト(フィッシングサイト)へ誘導することにより、銀行口座情報やクレジットカード情報、ID・パスワード、氏名等の重要な情報を入力させることで、不正に個人情報等を取得する手口です。

フィッシングの特徴

『○○からの重要なお知らせ』、『お客様へ緊急のお知らせ』といった件名や内容で、受信者の不安を煽り、『アカウント情報の更新が必要です』、『未払いの利用料金があります』、『支払方法を更新してください』などと虚偽の内容で、『メール中のURLリンクへのアクセスを促してくる』という特徴があります。

また、検索エンジンにおいても、フィッシングサイトに繋がる可能性がありますので、注意が必要です。

被害に遭わないための対策

メール等の中のリンクを開いたり、記載された連絡先に連絡しない!

件名や内容で受信者の不安を煽り、リンクを開いたり記載された連絡先に連絡することはやめましょう。犯人は受信者が不安になってすぐ反応することを待っています。

正規のサイトをブックマーク登録しておき、正規のサイトから確認する!

偽のサイトは、正規のサイトをコピーしてそっくりに造られていますので、見分けがつきにくいため、正規サイトから確認できる対策をとりましょう。

また、フィッシングサイトのURLは、本物と同じURLに偽装している可能性があるため、URLだけで判別することは避けましょう。

公式アプリをダウンロードする!

偽のサイトに誘導されることを防ぐため、公式アプリをダウンロードして利用しましょう。

埼玉県警察HP「フィッシングに注意!」(新しいウィンドウで開きます)

政府広報オンライン「巧妙化するフィッシングから身を守るには」(新しいウィンドウで開きます)

スミッシングにも注意

スミッシングとは

ショートメッセージ(SMS)を利用したフィッシングのことを「スミッシング」といいます。

スミッシングの特徴

『お客様がご不在のため荷物を持ち帰りました』などといった件名や内容で 宅配便業者等を騙る偽ショートメッセージを利用して偽サイトへ誘導する手口で、『アカウントのIDやパスワードを盗み取られる』『銀行口座等の情報を盗み取られる』『不正なアプリをインストールさせられる』『スマートフォン内のデータを不正使用される』などの被害に遭う可能性があるため注意が必要です。

被害に遭わないための対策

普段利用するサイトはブックマークに登録する!

普段から利用しているサイトにはブックマークを登録しておくと、偽のサイトに繋がらずに避けられます。また、アプリは公式アプリをダウンロードしアクセスするようにしましょう。

ウイルス対策ソフトなどを導入する!

使用しているデジタル機器に、ウイルス対策ソフトなどのセキュリティソフトを導入することにより、不審なメールやウイルスから守ることに役立ちます。

SMSやメール等に記載されたURLは安易に開かない!

記載されたURL(リンク)を安易に開くことは避けましょう。犯人は受信者が反応することを待っています。

ID・パスワードは使い回しをしない!

流出してしまうと、被害が広がる可能性がありますので、IDやパスワードは使いまわさないようにしましょう。

埼玉県警察HP「ショートメッセージ(SMS)を利用したフィッシングに注意 」(新しいウィンドウで開きます)

サイバーセキュリティ対策を行いましょう

サイバーセキュリティ対策とは

サイバーセキュリティ対策とは、使用しているインターネットや情報機器から、大切な情報が外部に漏れたり、コンピュータウイルスなどに感染してデータが壊されたり、普段使っているサービスが急に使えなくなったりしないように、必要な対策を行うことです。

サイバーセキュリティの三原則

サイバーセキュリティ対策は、インターネットや情報機器を安全に利用するために欠かせないものです。インターネットに関する脅威が多様化していますが、まずは『サイバーセキュリティ三原則』として、「ソフトウェアを最新に保つ」、「強固なパスワードの設定と多要素認証を活用する」、「不用意に開かない・インストールしない」の3点を基本として心がけましょう。

原則1 ソフトウェアを最新に保つ

アプリケーション・OSの更新(アップデート)は、セキュリティの観点から極めて重要です。最新のバージョンには、アプリケーション・OSの欠陥(脆弱性)が改善され、セキュリティ機能の強化が含まれています。アプリケーション・OSの更新(アップデート)を定期的に確認し、すぐにインストールすることで、潜在的なリスクを軽減できます。

原則2 強固なパスワードの設定と多要素認証を活用する

推測されにくく、かつ文字数の多いパスワードを設定することは、不正アクセス防止に役立ちます。また、同じパスワードを複数のサービスで使い回さないことが重要です。さらに、パスワード以外の多要素認証(例:ショートメッセージで送られた数字を入力するなど) を活用し、ログイン時のセキュリティを強化することで、不正アクセスを防ぐ効果が高まります。

原則3 不用意に開かない・インストールしない

フィッシング詐欺やマルウェア(コンピュータウイルス)の感染につながる可能性があるため、メールやSMSのリンクや添付ファイルを不用意に開かないようにしましょう。巧妙な詐欺メールが増えているため注意が必要です。また、公式サイトや公式ストア以外からダウンロードした、提供元がはっきりしないアプリによるマルウェア被害事例もあります。検索で見つけたユーティリティソフトやゲームなどをインストールする際は十分な注意が必要です。

総務省HP「国民のためのサイバーセキュリティサイト」(新しいウィンドウで開きます)

サイバーセキュリティ月間について

政府では、重点的かつ効果的にサイバーセキュリティに対する取組を推進するため、2月1日から3月18日までを「サイバーセキュリティ月間」と定めています。

誰もが安心してインターネットを使えるようにするためには、一人ひとりがサイバーセキュリティへの関心を高め、インターネットやコンピュータに関する知識をしっかりと身に付けることが重要です。インターネットの利用者すべてが、セキュリティを意識して行動することが、インターネットの安全性を高めることにつながります。

国家サイバー統括室「みん なで使おうサイバーセキュリティ・ポータルサイト」(新しいウィンドウで開きます)

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/市民生活安全課 防犯係

電話番号:048-829-1217 ファックス:048-829-1969