- トップページ >

- 市政情報 >

- 平和・人権政策・男女共同参画 >

- 男女共同参画推進センター >

- 講座・イベントに参加するには >

- 令和7年度 >

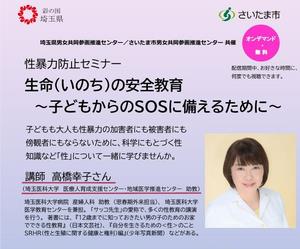

- 【報告】令和7年度 埼玉県共催事業 性暴力防止セミナー

ページの本文です。

更新日付:2025年9月26日 / ページ番号:C124428

【報告】令和7年度 埼玉県共催事業 性暴力防止セミナー

|

日時 |

テーマ |

講師 |

|

令和7年8月1日(金)~8月31日(日) |

生命(いのち)の安全教育 ~子どもからのSOSに備えるために~ |

高橋 幸子さん (埼玉医科大学 医療人育成支援センター・地域医学推進センター 助教 埼玉医科大学病院 産婦人科 助教、同大学医学教育センター兼担) |

講義内容

・講師は医科大学病院産婦人科で思春期外来を担当。昨年は各種学校や保護者向けに230件を超える性教育講演などを行った。ユースクリニック活動に力を入れ取り組んでいる。

・性教育とは。

先進国では「性的同意」や「性の多様性」など人権教育のことを、発展途上国では「避妊」や「性感染症」など貧困対策のことを指す。性を学ぶことは人権を学ぶこと。

・包括的性教育とは。

包括的性教育を実際に実施する時のガイダンスとして世界中で取り込まれる「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」8つのキーコンセプトと、推奨される学び方について。

日本の学習指導要領での性教育は性行為について触れられない難しい状況があり、外部講師がその部分を正面から伝えるという形が現在の日本の性教育の現状。

「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」と学習指導要領を比較検討し、日本で活用できる教材として制作された性教育教材「まるっとまなブック」について。

・若者の性行動について。

青少年の性行動調査から、性の二極化が見られる。

「心配かけたくないから親にだけは言えない」という高校生が多く、性に関する事で悩んだ時、特に男性は誰にも相談できないという状況が顕著。

・国の性教育の動きについて。

性暴力対策という文脈で生命(いのち)の安全教育が2023年度から全国で始まっており、子どもたちは性暴力とは何かという事を、それぞれの発達年齢段階に応じて積み重ねて学んでいる。

大切なところは、被害を受けた人は100%悪くないというスタンスで大人がSOSを受け取る準備をしておかなければいけないということ。

・まるっとまなブックの内容について。

プライベートゾーン、境界線(バウンダリー)、グルーミング、ワンストップセンター、性的同意、性暴力加害者との関係、刑法の改正について。

子どもたちはSOSの出し方も学んでいる。相談を受ける側の大人に知っておいてほしい心構えとは。

・ユースクリニックの紹介。

・ないものいけないものとされていることはだれにも相談できない。私たち大人がSOSを受け取る準備をしておく。

最後に、思春期の健やかな発育という共通のゴールに向かって地域・家庭・学校・みんなで取り組んでいきましょう、と締めくくられた。

受講者の声

・性暴力防止の観点からも包括的性教育を進めることは大切だと感じました。また、子どもからのSOSを受け止められるように、ワンストップセンターなどの必要な情報や知識を常に持ち合わせて対応していきたいと思います。

・高橋先生の分かりやすいお話で、今の性教育の在り方、世界のセクシャリティ教育について学ぶことができました。子供を性暴力、性被害から守るためには、大人が性教育を受けてアップデートしていく必要があると感じました。

・ユースクリニックの取り組みは初めて知った。高校の文化祭のブース展示だと、生徒だけでなく一般の来場者も同時に学べて良いと感じた。ユースクリニックの活動内容に興味がある。是非、ワークショップなどに積極的に参加したい。性教育、性暴力被害について、広く知ることができて学びが多かった。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

市民局/人権政策・男女共同参画課/男女共同参画推進センター

電話番号:048-643-5816 ファックス:048-643-5801

性暴力防止セミナーチラシ(PDF形式 688キロバイト)

性暴力防止セミナーチラシ(PDF形式 688キロバイト)