- トップページ >

- 市政情報 >

- 政策・財政 >

- 情報システム・情報化に関わる計画・構想 >

- 情報セキュリティ >

- さいたま市情報セキュリティポリシー

ページの本文です。

更新日付:2025年3月10日 / ページ番号:C021629

さいたま市情報セキュリティポリシー

さいたま市情報セキュリティポリシーとは

さいたま市の情報資産に関する情報セキュリティ対策について、総合的・体系的かつ具体的にとりまとめたものであり、情報セキュリティ対策の最高位に位置するものです。

さいたま市情報セキュリティポリシー

基本方針

第1節 基本的な考え方

ICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)の進展による情報のネットワーク化は、その利便性・効率性により急速な普及を遂げている。さいたま市においても、いまや情報システムは業務遂行に必要不可欠なものとなり、また、情報化を推進するにあたり、ICTの利活用はさらに期待されているところである。

しかし、ICTの利便性・効率性が注目される一方で、不正アクセスや情報漏えい等の情報の安全性を侵害する問題が発生している。市が取り扱う情報には、市民の個人情報をはじめとする重要な情報が多数含まれており、適切な使用を怠った場合には、「業務継続の中断」や「信用の失墜」等行政運営の根幹にかかわる極めて重大な結果を招くことになる。

市は、これらの脅威を組織共通の認識として一貫した方針のもと情報セキュリティ対策を行うこととし、その指針として「さいたま市情報セキュリティポリシー」を定める。職員は、これを遵守して情報セキュリティの確保に取り組み、「情報資産の安定活用」及び「行政活動の基本である住民の信頼」の維持・向上に努めなければならない。

第2節 定義

さいたま市情報セキュリティポリシー(以下「ポリシー」という。)で使用する用語の定義は、次のとおりとする。

- 情報セキュリティ

情報資産の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することをいう。 - 行政情報

さいたま市の業務の執行上、作成又は取得した情報で、情報システムに電磁的に記録されたもの及び入出力帳票等をいう。 - 情報システム

ハードウエア、ソフトウエア、ネットワーク、記録媒体等で構成され、これら一部又は全体で業務処理を行う仕組み(構成又は仕様に関する資料等を含む。)をいう。 - ネットワーク

情報の共有等を目的として通信回線、通信機器等で構成された通信網をいう。 - 記録媒体

行政情報の記録・管理に使用される磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等をいう。 - 情報資産

行政情報及び情報システムをいう。 - 業務用パソコン

職員等が業務で使用するコンピュータをいう。これには、タブレットやスマートフォン等のモバイル端末も含む。 - 私物パソコン

職員等が所有するコンピュータをいう。これには、タブレットやスマートフォン等のモバイル端末も含む。 - 業者パソコン

業者等が所有するコンピュータをいう。これには、タブレットやスマートフォン等のモバイル端末も含む。 - 職員等

職員、臨時職員、非常勤職員等の任用形態、職位及び勤務地を問わず、さいたま市の全職員をいう。 - クラウドサービス

事業者によって定義されたインタフェースを用いた、拡張性、柔軟性を持つ共用可能な物理的又は仮想的なリソースにネットワーク経由でアクセスするモデルを通じて提供され、利用者によって自由にリソースの設定・管理が可能なサービスであって、情報セキュリティに関する十分な条件設定の余地があるものをいう。このクラウドサービスの形態としては、SaaS(Software as a Service)、PaaS(Platform as aService)、IaaS(Infrastructure as a Service)が存在する。クラウドサービスの例としては、Web会議サービス、SNS、検索サービス、翻訳サービス、地図サービス、ファイル転送サービス等が存在する。ただし、電話やメール等の電気通信サービス、郵便、運送サービス等は除く。 - 業務委託サービス

事業者等の庁外の組織がさいたま市向けに重要情報を取り扱う情報システムの一部の機能を提供するものをいう。業務委託サービスの例としては、ホスティングサービス、インターネット回線接続サービス等が存在する。ただし、クラウドサービスを除く。

第3節 ポリシーの位置づけと構成

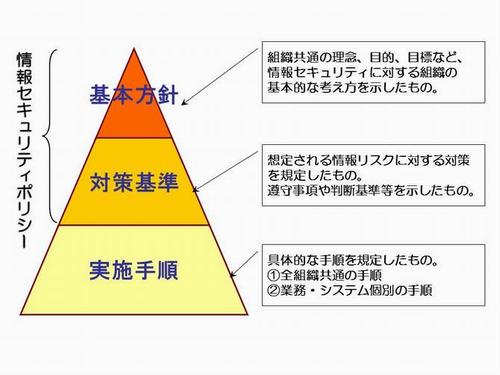

ポリシーは、さいたま市の情報資産に関する情報セキュリティ対策について、総合的・体系的かつ具体的にとりまとめたものであり、情報セキュリティ対策の最高位に位置するものである。

ポリシーは、次の二階層で構成する。

- 情報セキュリティ基本方針(以下「基本方針」という。)

ポリシーの上位層に位置付けられるもので、情報セキュリティに対する基本的な考え方や方針を示すものである。 - 情報セキュリティ対策基準(以下「対策基準」という。)

基本方針を実行に移すために遵守すべき事項及び判断等の統一的基準を示すものである。

また、基本方針に基づき個々の情報資産に対し、どのような手順に従って情報セキュリティ対策を実行していくのかを具体的に定めるとともに、対策基準に基づいたセキュリティ実施手順(以下「実施手順」という。)を策定することとする。

第4節 対象範囲

ポリシーの対象範囲は、市長部局、消防局、出納室、議会局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局、水道局、教育委員会事務局及び各教育機関とする。

第5節 責務

職員等は、情報セキュリティの確保を共通の認識とするとともに、情報資産を保護し、かつ、適切に使用するためにポリシー及び関連する法令等を遵守しなければならない。

また、情報資産を取り扱う委託事業者、指定管理者、外郭団体(以下「委託業者等」という。)に対しても、契約等を通じて、又は別途取り決めを行うことにより、ポリシーを遵守させるための措置を講じなければならない。

第6節 情報セキュリティ管理方針

次に掲げる各事項を情報セキュリティに関する管理方針とする。

第1項 組織・体制の確立

情報セキュリティ対策を推進、管理するため、情報セキュリティ統括責任者を長とする情報セキュリティ委員会、その他の組織・体制を確立し、責任、権限等を定める。

第2項 情報資産の分類と管理

適切かつ効果的な情報セキュリティ対策を実施するために、情報資産の分類及び管理方法について定める。

第3項 情報セキュリティ対策

情報資産を脅威から保護するため、脆弱性を排除又は低減させる対策を定める。

第4項 ポリシーの運用管理

ポリシーの実効性を確保するため、情報システムの稼動監視及び職員等のポリシー遵守状況の確認事項等を定めるとともに、情報セキュリティを侵害する事案が発生した場合において、迅速な対応を実施するために必要な事項等を定める。

第5項 評価・見直し

情報セキュリティ水準の向上のため、監査及び点検、ポリシー及び情報セキュリティ対策の評価、これらに基づくポリシーの見直しについて定める。

第7節 情報セキュリティに関する違反への対応

職員等がポリシー及び関連する実施手順に定められた事項に違反した場合は、その重大性に応じて地方公務員法をはじめとする各関連法令の罰則の対象となり得る。

第8節 例外事項

さいたま市の情報セキュリティは、原則としてポリシーに基づかなければならない。ただし、業務形態及びシステムの機能上、ポリシーに記載された内容とは異なる事項が要求される場合は、情報セキュリティ委員会の承認により例外措置を講じることができる。

「情報セキュリティ対策基準」の一部、「情報セキュリティ実施手順」は、より具体的な情報セキュリティ対策および手順を定めており、公開すると市の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがある情報であることから非公開としています。

関連用語

1.機密性、完全性及び可用性

国際標準化機構(ISO)では次のように定めています。(ISO 7498-2:1989)

(1)機密性(confidentiality)情報にアクセスすることが許可された者だけがアクセスできることを確実にすること。

(2)完全性(integrity)情報及び処理の方法の正確さ及び完全である状態を完全防護すること。

(3)可用性(availability)許可された利用者が必要なときに情報にアクセスできることを確実にすること。

2.指定管理者

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいいます。

3.脅威

情報資産に損失を発生させる要因をいいます。主な脅威は以下のとおりです。

・侵入、破壊、故障、停電、災害等

・不正アクセス、盗聴、コンピュータウイルス、改ざん・消去、なりすまし等

・誤操作、持ち出し、不正行為等

4.脆弱性

脅威を顕在化させる要因をいいます。主な脆弱性は以下のとおりです。

・入退室管理の不備、保守の不備、予備電源の不備等

・情報システムの設定ミス、コンピュータウイルス対策の不備、認証情報の管理不備等

・教育や周知徹底の不備、契約内容の不備等

この記事についてのお問い合わせ

都市戦略本部/デジタル改革推進部 デジタル改革担当

電話番号:048-829-1047・1048 ファックス:048-829-1985