|

文化財キャラクター「サクラソウサギ」

|

田島ケ原サクラソウ自生地 サクラソウ開花状況(2025年)

田島ケ原サクラソウ自生地は、サクラソウ自生地として国内で唯一の国指定特別天然記念物です。

サクラソウをはじめ、多くの植物が自生し、四季を通して様々な花を見ることができます。

自生地のサクラソウは、3月下旬頃に咲き始め、4月上旬に見ごろを迎えます。

5月7日

本日は晴天となりましたが、風の多い日になりました。

サクラソウはほとんど開花を終えていて、ごく一部で辛うじて花が残っている状況です。

開花が終わり、果実を成長させている様子も観察できるようになっています。

その他の植物では開花が見られるものもあり、

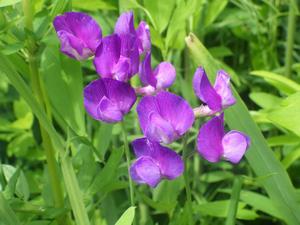

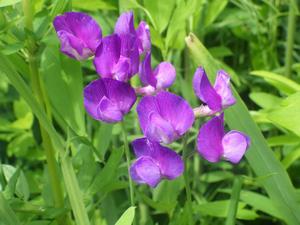

レンリソウは、見ごろを迎えています。

チョウジソウは、開花の終盤に差し掛かっていますが、成長中のオギやヨシの間にまだ開花中の花も多く確認できます。

ツボスミレは、開花中の花は少ないですが、周囲の植物に合わせて茎を伸ばしながら開花している様子を観察できます。

ノイバラも開花していますが、花弁を食べる昆虫が多く訪れるので見られる期間は短いと思われます。

開花が見られるもの他に、果実が見られるものも多くなってきました。

コジュズスゲ、アゼナルコなどのスゲの仲間は、開花が終わり、果苞が成長していて、観察しやすい季節になっています。

ノウルシは、成熟して裂開した果実が見られるようになってきました。また、葉が黄変していて、休眠する時期が

近いと思われました。

ヘビイチゴは赤く目立つ果実が成熟している様子が観察できました。

その他、開花に向けて成長中のものも多く見られ、

ハナムグラやスイカズラなどで蕾が大きくなっている様子が見られました。

植物の他にも様々な動物の活動が活発で、

ゴマダラチョウや、キアシキンシギアブなどが観察できました。

サクラソウの開花がほぼ終了したので、今年の開花状況の更新は今回までとさせて頂きます。

田島ケ原サクラソウ自生地をはじめとした文化財の情報発信を続けていきますので引き続きご覧ください。

辛うじて残るサクラソウの花 |

成長中のサクラソウの果実 |

見ごろを迎えたレンリソウの花 |

チョウジソウの花 |

ツボスミレの花 |

ノイバラの花 |

コジュズスゲの果苞 |

アゼナルコの果苞 |

ノウルシの果実 |

黄変したノウルシ |

ヘビイチゴの果実 |

ハナムグラの蕾 |

スイカズラの蕾 |

ゴマダラチョウ |

キアシキンシギアブ |

4月22日

本日は、雲の多い天気でしたが、晴れ間もあり日が差す時間もありました。

サクラソウは、開花が終わった花や果実の成長が始まった花が見られる様になってきましたが、

柵から近い場所では、伸び始めたオギなどの間から開花した花もまだ多く見られます。

その他の植物では、ノウルシ、ジロボウエンゴサク、アマナなどのサクラソウの開花期の始まりから共に開花していた植物達の

開花が終わり、果実が成熟していく段階になっています。

ノウルシは黄色みがなくなり、突起の多い果実が見られる様になっています。

ジロボウエンゴサクは、細長い形の果実が伸び、植物全体は倒れるようになっていて他の植物に紛れて目立たなくなっています。

アマナは、果実はまだ青い状態で成熟しているところですが、葉は枯れたものが大半で、残っているものも黄色くなっています。

開花が終わった植物が見られる一方、春後半の植物のチョウジソウ、アマドコロ、オドリコソウは見ごろを迎えています。

チョウジソウは、一部蕾が見られますが多く開花していて、各所で見ごろを迎えています。

アマドコロも見ごろで、しっかり花が開いたものがほとんどになってきています。

オドリコソウは、葉の下に花が隠れて目立ちませんが、しっかり開花していて見ごろを迎えています。

また、初夏の植物では、レンリソウや、エナシヒゴクサなどのスゲの仲間の開花が始まっています。

レンリソウは開花しているものは多くありませんが、多く蕾が上がっていて、色づき始めているものも多く、見ごろが近い

と思われます。

エナシヒゴクサなど、スゲの仲間は様々な種類が開花の時期を迎えています。この後、果実が成長すると特徴が分かりやすくなり、

観察に適した季節になっていきます。

その他、それ以降に開花する植物の成長も見られます。

バアソブは、つるを伸ばし始めていて、開花するときの姿に近づいています。

ハナムグラは成長し大きくなっていて、蕾が見える日も近そうです。

サクラソウの開花はまだ残りますが、次の季節の植物が目立つようになり、確実に季節が移り変わっていく様子が

感じられます。

サクラソウの開花の様子 |

開花が終わり、果実の成長が始まったサクラソウ |

ノウルシの果実 |

ジロボウエンゴサクの果実 |

アマナの果実 |

チョウジソウの花 |

アマドコロの花 |

オドリコソウの花 |

レンリソウの花 |

エナシヒゴクサの花 |

バアソブの様子 |

ハナムグラの様子 |

4月17日

本日は晴天となり、気温も上がりました。

サクラソウは引き続き見ごろですが、開花が終わったものも見られます。

また、周囲の植物が成長しており、サクラソウが隠され観察しづらくなりつつあります。

その他、シロバナサクラソウはサクラソウの白花のもので、自生地では数か所で確認でき、見ごろになってきました。

その他の植物では、アマドコロの開花が進んでいて各所で垂れ下がった花を観察できるようになってきました。

ゴマキは見ごろになってきていて、良い香りを出しています。また、クワの開花も観察できました。

植物以外では、昆虫の活動が活発で、ベニシジミなどの蝶の仲間が飛び交う様子が

観察できました。また、サクラソウにシロスジヒゲナガハナバチが訪花する様子が観察され、サクラソウが

次世代に命をつないでいく過程が垣間見えました。

引き続き見ごろのサクラソウ |

一部で見られるシロバナサクラソウ |

ベニシジミ |

サクラソウに訪花するシロスジヒゲナガハナバチ |

4月13日

本日は、さくら草まつりが開催されました。あいにくの雨天となりましたが、多くの方が自生地に

足を運んでくださいました。

サクラソウは引き続き見ごろで、たくさんの花が咲いている様子が観察できました。午前中は比較的小降りで、

しっかりと上を向いて開いた様子が観察できましたが、午後からは雨脚が強くなり、花が俯くようになってしまいました。

その他の植物も見ごろが続いていて、ジロボウエンゴサクは、一部の花が散り始めていますが、まだ観察できます。

ジロボウエンゴサクに近い仲間でよく似たムラサキケマンはまだ蕾もありますが、開花が進んでいます。ムラサキケマンは、

ジロボウエンゴサクと比較して、花穂につく花の数が多く、花茎が太くて多くの葉がつく点や、葉がジロボウエンゴサクより

細かく分かれる点が異なっています。

ヌマアゼスゲ、トダスゲの開花も始まっていて、黄色っぽい葯(花粉を出す部分)が目立つ雄花序と白い雌しべを出している

雌花序が見られます。それぞれ近い種類でよく似ていますが、ヌマアゼスゲの穂には黒っぽい模様が目立ち、トダスゲは緑色

になっている点が異なっています。

その他、非常に小さい花ですが淡い青色が印象的なハナイバナや、鮮やかな黄色の花と深く切れ込んだ葉が印象的なクサノオウ

などの開花も観察できました。

サクラソウの見ごろの時期はそろそろ終わりが近いかと思われますが、これからは

その他の植物の開花が見られたり、オギやヨシの成長が進んで自生地の緑がどんどん深くなる時季になっていきます。

さくら草まつりの様子 |

引き続き見頃のサクラソウ |

ジロボウエンゴサクの花 |

ムラサキケマンの花 |

ヌマアゼスゲの花 |

トダスゲの花 |

ハナイバナの花 |

クサノオウの花 |

4月9日

本日は、好天に恵まれ気温も上がり、春らしい天気となりました。

サクラソウは開花の真っ盛りの時期を迎えていて、開花を各所で見ることができます。

ヒキノカサも見ごろの時期で、つやの強い黄色の小さな花が群れて咲く様子が見られるようになっています。

アリアケスミレ、ミツバツチグリ、サギゴケなども開花し、見ごろとなっています。

チョウジソウは、小さな蕾が見えるようになってきています。チョウジソウはさわやかな空色の花が特徴の植物ですが

蕾は濃い青色です。アマドコロも一部の所で葉が開き始めて蕾が見えているものがありました。

その他、ヌマアゼスゲ、トダスゲなども蕾を出し始めています。スゲの仲間は派手な花をつける植物ではありませんが、

自生地内に複数の種類があり、それぞれ特徴的な姿を見せてくれます。

一方で、早くから白くきれいな花をつけていたアマナは完全に開花期が終わり、果実の成長や、休眠に入るために葉の色が

変色している様子も見られるようになってきました。今年は比較的遅い時期に開花していたノジスミレも開花が終わり、

葉のみの姿になっていました。

サクラソウの開花や、その他の植物も開花が進んで、自生地が最も華やかな見ごろになりました。

蕾をが見え始めている植物もあり、次の季節への準備が静かに進んでいることも感じさせられます。

見ごろを迎えたサクラソウ |

ヒキノカサの花 |

アリアケスミレの花 |

ミツバツチグリの花 |

サギゴケの花 |

チョウジソウの蕾 |

アマドコロの蕾 |

ヌマアゼスゲの蕾 |

トダスゲの蕾 |

アマナの果実 |

花期の終わったノジスミレ |

4月3日~4日

今週は雨の多い一週間で気温も下がり、サクラソウの開花の進みがゆっくりになっています。

雨の日には、サクラソウは少し俯くようになりますが、開花は観察できます。

4日には天気が回復し、サクラソウの開花は進んできた様子で、見頃の始まりと言えそうです。

ノウルシは引き続き開花していて、黄色のじゅうたんが広がっています。

ジロボウエンゴサクやノジスミレも引き続き開花が見られます。

その他、樹木の開花も目立つようになってきました。

エノキは、新芽と一緒に花も開花していて、木全体が遠目からは黄緑色に見えるようになってきました。

エノキの花には二種類あり、枝の根元に雄しべしかない雄花が、

枝先の葉の根元には雌しべと雄しべの揃った両性花が開花します。

クヌギも開花が進んでいて、長い尾状の花穂が垂れ下がっている様子が見られます。

クヌギは雄花と雌花が開花しますが、目立っているのは雄花で、雌花は小さく、別の枝に開花するので目立ちません。

自生地の植物は見ごろの時期を迎えつつありますが、ここ最近の気温や天候の影響であと一歩成長が遅れて

いるようです。気温が上がり、天候が安定すると、一気に開花が進んでいくのではないかと思われます。

雨で俯くサクラソウの花 |

陽光の中で開花するサクラソウの花 |

サクラソウの群落 |

一面に開花するノウルシ |

ジロボウエンゴサクの花 |

ノジスミレの花 |

エノキの花 |

クヌギの花 |

3月26日

本日は、サクラソウが咲き進み、開花がちらほら観察できるようになってきました。

まとまって開花するのは少し先のようです。

その他の植物についても開花が進んでいて、一気に開花の見られる植物が多くなってきました。

3月19日には一部の場所でしか開花の見られなかったジロボウエンゴサクが複数の場所で開花が見られるようになってきました。

まだ蕾が多く、これから開花する範囲は広がっていきます。

また、アケビの開花も始まっていて、開花直前の蕾と一緒に見られるようになっています。

ノジスミレは、サクラソウの開花期にはもう開花終わりになっていることが多いスミレですが、

現在、開花の盛りを迎えていて、自生地の複数で開花が観察されました。

さらに、同じスミレの仲間では、ツボスミレの開花も始まってきました。

アマナは以前開花が盛んであったエリアでは花が散り始めているものが目立つようになってきましたが、

場所を移して異なるものが開花しています。

コブシの開花も続いており、傷んだ花弁が目立つようになってきましたが、まだきれいに開花しているものが見られました。

その他、動物の活動も活発になり始めており、キタテハなどの蝶やその他の昆虫も飛ぶ様子が観察されました。

急激に様々な植物が開花し、動物の活動も見られ、にぎやかな時期が始まったことが感じられました。

サクラソウの花 |

ちらほら開花しているものが見られるサクラソウ |

ジロボウエンゴサクの花 |

アケビの花 |

ノジスミレの花 |

ツボスミレの花 |

アマナの花 |

アマナの群落 |

コブシの花 |

キタテハ |

3月19日

本日は、朝から雪が降りましたが、午後からは晴れ間が広がりました。

積雪は午後まで一部残り、雪と咲き始めの植物という珍しい組み合わせの光景が見られました。

サクラソウは、二次指定地の南側中ほどで開花が始まりました。柵からはかなり遠い位置での開花なので

開花した花をご覧いただくのはまだ困難です。

しかし、一次指定地の柵付近にも開花間近の蕾が見られ、もうすぐ近くからご覧いただけるものと思われます。

ノウルシの花は自生地全体に広がっていて、自生地が黄色く染まる季節になってきました。

アマナは引き続き開花中ですが、この日は雪を被っていて、開いたものは見られませんでした。

また、開花終わりに差し掛かった花が見られる様になってきており、群落によっては開花の終わりが近くなっています。

その他、コブシは開花し、ジロボウエンゴサクは一部で開花が始まっていました。

積雪があったりとまだ冬のように感じられる日もありますが、次々と開花の始まる様子が観察され

様々な春の植物達が揃う季節がもう間近であることが感じられます。

積雪が残る自生地 |

開花が始まったサクラソウ

まだ観察しやすい場所には見られない |

開花間近の蕾 |

黄色が広がっている自生地 |

積雪の中開花するノウルシ |

雪を被ったアマナの花 |

開花が終わったアマナの花 |

コブシの花 |

一部で開花が始まったジロボウエンゴサク |

3月13日

本日時点でサクラソウの開花はまだ先のようですが、葉の間から花芽が成長しているものが観察できるようになってきました。

アマナは見頃を迎えていて、自生地で白い群落をいくつも確認できるようになっています。柵近くに開花しているところも多いので、

一面に開花している様子の他、細かい花の構造を近くで観察できると思います。

アマナは、花壇でお馴染みのチューリップに近縁の植物で、チューリップに含められることもある植物です。

花壇でよく見られる園芸品種のチューリップはあまりアマナとは似ていないように思われるかもしれませんが、

野生種のチューリップはアマナに非常によく似ています。

アマナを近くで観察できるこの機会に、じっくり観察してみるのはいかがでしょうか?

ノウルシは、まだ出芽したばかりであったり、開花始めのものも見られますが、開花しているものが多くなり、

微かに風の中に独特のノウルシの香りを感じるようになってきました。

その他、コブシの蕾が膨らみ、開花が近づいていたり、シロバナタンポポの開花が観察されました。

まだ自生地では開花している花の種類は多くないですが、着々と季節が進んでいることが感じられます。

花芽が見えてきているサクラソウ |

一面に開花するアマナ |

アマナの白い群落が離れた場所からも確認できる |

アマナの花

野生種のチューリップに非常によく似ている |

ノウルシの花

開花したものが多く見られるようになってきた |

コブシの蕾

間もなく開花が観察できそう |

シロバナタンポポの花 |

3月6日~7日

3月6日の田島ケ原サクラソウ自生地は、曇天でしたが、久々に降水があったおかげで、全域で緑色が濃くなった様子が観察されました。

翌日3月7日は晴天となり、成長した緑色が鮮やかに見えるようになりました。

サクラソウは、まだ蕾の見えるようなものはなく、開花まではまだかかりそうです。

ノウルシは、開花している箇所が複数見られるようになり、新芽も開き始めたものが大半になってきました。

アマナは開花しているものが増えていますが、3月6日が曇天だったため花が開いている様子は見られませんでしたが、

翌日には、開いた花の群落が複数の場所で見られるようになりました。アマナの見ごろが始まったと言えそうです。

また、降水があったことで、樹木のコケや、地衣類なども水分を吸収して観察しやすくなっていました。

カラヤスデゴケは自生地内の樹木によく着生しているコケで、全体が濃い赤褐色をしていて、這うように樹皮に広がっていくことが

特徴です。写真では、丸い蕾の様なものが見られますが、これは花被と呼ばれる構造で、この中で成長した胞子体から

胞子が出てくることになります。ちなみにコケ植物の花被は、サクラソウなどの植物の花とは異なるとされ、

繁殖のための器官であることは共通していますが、コケとサクラソウなどの植物は大きく離れているため、分けて考えられています。

自生地内の樹木には、カラヤスデゴケの様なコケのほかに、地衣類と呼ばれる生物も多く付着しています。

写真で示したロウソクゴケの一種は鮮やかな黄色が特徴的な地衣類です。地衣類は、菌類の仲間でキノコに近い生物ですが、

内部に藻類が共生することで光合成で得られた栄養を利用して生活しています。コケと同じような場所に生息することが多いので、

コケと間違われることも多い生物ですが、よく観察するとコケとは大きく異なる形をしています。

降水の後、緑色が濃くなった田島ケ原サクラソウ自生地 |

ゆっくりと成長中のサクラソウの芽吹き |

曇天で花が閉じているアマナの群落 |

翌日、日差しを受けて花が開いたアマナの群落 |

日差しを受けて開いたアマナの花 |

開花している場所が多くなってきたノウルシ |

拡大したノウルシの花 |

樹木に着生しているカラヤスデゴケ

蕾のように見える花被が多くできている |

地衣類のロウソクゴケの一種

鮮やかな黄色が特徴的 |

2月27日

本日のサクラソウは、2月18日の時点と大きく変わらない状態でしたが、芽生えが多くの場所で

見られるようになってきました。柵近くにも見られるようになってきたので是非ごご覧ください。

アマナは、開花が始まっている様子が観察できました。開花が見られるのは一部で、多くのものは蕾がまだ見えない状態か、見え始めの状態です。

今後開花が増えていくと思われます。

ノウルシも一部の場所で開花が始まっていました。開花していない芽生えも、2月18日と比べて葉が開き始めたものが

多く見られるようになってきました。

フキも開花している様子が観察できました。今回観察できたのは雄株の花で、雄花が集まって開花しています。

フキの花は、雄花でも雌しべが見られるという面白い特徴があります。写真で飛び出して見えるのは、実は雄しべではなくて雌しべです。

フキの雄花の雌しべは、根元にある雄しべから花粉を受け取り、表面に付着させて伸長します。

昆虫が来た時には雌しべの表面の花粉が昆虫に付着し、雌株へと運ばれます。

このように、フキの雄花では、雄しべの役割の一部を雌しべが行っています。しかし、当然雄花なので、この雌しべにタネを実らせる能力はありません。

細かく観察して、どの部位がどういう働きをしているのか考えてみるのも植物を観察する楽しみかもしれません。

是非ルーペなどで、詳しく観察してみてください。

サクラソウの芽生え

見られる場所が多くなってきた |

咲き始めたアマナの様子 |

アマナの花 |

アマナの蕾

蕾が見え始めている段階 |

ノウルシの花

一部の場所で開花が始まった。 |

ノウルシの芽生え

葉が展開し始めたものも多く見られるようになってきた。 |

フキの花(フキノトウ)雄株 |

2月18日

今年も開花期に向けてサクラソウ自生地の様子をお知らせしてまいります。

サクラソウの芽生えが観察されますがまだ見られるところは少なく、ごく小さい状態です。

ノウルシの芽生えは自生地各所で数多く見られるようになっています。芽生えはいまだ濃い赤色で閉じているものが多く、

葉が開き始めているのは一部です。

フキは、開花直前のものが見られましたが、これも多くはつぼみが固く閉じた状態でした。

その他、アマナや、ジロボウエンゴサク、オヘビイチゴなどの芽生えも観察されましたが、いずれもまだ小さく、開花が見られるのは

先になりそうです。

樹木では、ハンノキが開花の季節を迎えています。垂れ下がったひも状のものが見られますが、これは雄花序です。

花序は花が集まっているもので、雄花序には雄花が、雌花序には雌花が集まっています。

ハンノキには、雄花序と雌花序があり、雄花序を観察すると葯(花粉を出している部分)が観察され、花粉を飛ばしている様子が

観察できました。

雌花序は雄花序に比べて小さく雄花序の根元についています。これが実ると、小さい松ぼっくりの様な独特な形の果実になります。

昨年実った果実はまだ木についたままになっているので、比較してみると面白いかもしれません。

サクラソウの芽生え |

ノウルシの芽生え |

少し葉が展開し始めたノウルシの芽生え |

アマナの芽生え |

ジロボウエンゴサクの芽生え |

オヘビイチゴの芽生え |

開花直前のフキのつぼみ(フキノトウ) |

ハンノキの花序 |

ハンノキの花序を拡大した様子

葯が見える |

全体の様子

多くの雄花序と昨年から残る果実が見える |

交通案内

- バス JR浦和駅西口から:国際興業バス「志木駅東口」行き、「さくら草公園」下車すぐ。

- バス 東武東上線志木駅東口から:「浦和駅西口」行き、「さくら草公園」下車すぐ。

- 電車:JR武蔵野線西浦和駅下車、徒歩約20分。

- 車:国道17号(新大宮バイパス)田島交差点から志木方面へ約1.5km、秋ヶ瀬橋手前の信号を右折。ヘリポート駐車場の看板の先を左折。

- 桜草公園住所:さいたま市桜区大字田島3542-1

見学の際のお願い

- 自生地の動植物は採取しないでください。

- 柵に上がったり、中に入るのはやめましょう。三脚などの機材も柵の中に入れないでください。

- ごみは持ち帰りましょう。

- 観察路へのバイク・自転車などの乗り入れや、ペット同伴での立入りはご遠慮ください。