- トップページ >

- 健康・医療・福祉 >

- 食品・衛生 >

- 食品衛生 >

- 食中毒・違反食品・自主回収情報 >

- 食中毒の予防・啓発・情報 >

- 食中毒とは(リーフレット)・注意喚起情報

ページの本文です。

更新日付:2025年2月17日 / ページ番号:C002192

食中毒とは(リーフレット)・注意喚起情報

食中毒とは、食中毒の原因となる細菌・ウイルス等が付着した食品や有害な物質が含まれた食品を食べることによっておこる健康被害をいいます。

症状としては、主に急性の胃腸炎(下痢、腹痛、おう吐など)を起こしますが、発熱や倦怠感など風邪のような症状を起こすこともあります。

食中毒予防啓発リーフレット等も作成しましたのでご利用下さい。

注意喚起情報も挙げていますので、ご確認をお願いいたします。

食中毒の分類

食中毒は、原因になった因子や物質によって、以下のように大別されます。

1. 細菌性

細菌が原因となるもので、感染型と毒素型があります。

- 感染型:細菌が体内に入り、腸の中で増えたり毒素を作ったりすることによっておこります。サルモネラ、腸炎ビブリオ、カンピロバクター、ウェルシュ菌、腸管出血性大腸菌、赤痢菌などが原因です。

- 毒素型:細菌が食べ物の中で作り出す毒素が体内に入ることによっておこります。黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌、セレウス菌などが原因です。

2. ウイルス性

ウイルスが食品や飲料水を介して体内に入ることによっておこります。ノロウイルス、A型肝炎ウイルスなどが原因です。

3. 化学物質

有毒・有害な化学物質が食品や飲料水を介して体内に入ることによっておこります。ヒスタミン、重金属(鉛、カドミウムなど)、農薬などが原因です。

4. 自然毒

植物や動物にもともと含まれる有害物質を摂取することによっておこります。

- 植物性 毒キノコ、ジャガイモの芽(ソラニン)などが原因です。

- 動物性 ふぐ毒(テトロドトキシン)、シガテラ毒、貝毒などが原因です。

5. その他

寄生虫・原虫などが食品や飲料水を介して体内に入ることによっておこります。

- 寄生虫:アニサキス(カツオ、サバなど)、クドア・セプテンプンクタータ(ヒラメ)、サルコシスティスフェアリー(馬刺し)などが原因です。

- 原 虫:クリプトスポリジウム(汚染された生水など)などが原因です。

食中毒の予防

食中毒予防の3原則

食中毒は、「つけない ・ ふやさない ・ やっつける」の3原則を守って予防しましょう。

※ノロウイルスの場合は、「つけない、やっつける、もちこまない、ひろげない」の4原則です。

1. つけない

食中毒を起こす細菌やウイルスは、魚や肉・野菜などの素材についていることがあります。この微生物が手や調理器具を介して他の食品を汚染し、食中毒の原因となることがあります。手や器具・食材(野菜や魚などの洗えるもの)を洗ったり、器具を使い分けたりするように心掛けましょう。

よく洗いましょう。

肉用

魚用

使い分けましょう。

野菜用

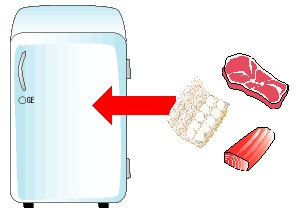

2. ふやさない

細菌は通常、冷蔵庫の中ぐらいの低温(10度以下)になると増えにくくなるので、食品は室温で放置せずに冷蔵庫で保管することが大切です。ただし、冷やしたからといって菌が死ぬわけではありませんし、O157などのように少量でも発症する細菌もいるため、増えないからといって過信は禁物です。

また、調理済みの食品はなるべく早く食べるようにしましょう。

生ものは冷蔵庫へ。

3. やっつける

食中毒を起こす微生物のほとんどが熱に弱く、食品についていても加熱を十分にすればやっつけることができます。しかし、加熱が不十分だと食中毒が起こる可能性があるので注意が必要です。

食器や調理器具などは、洗った後に熱湯や塩素系漂白剤などで消毒する必要があります(ただし、熱湯で破損するものや漂白剤でさびるものがあるので注意してください。)

熱湯消毒

塩素系漂白剤で

消毒

食中毒予防リーフレット等について

食中毒の予防対策などをまとめたリーフレット等を作成しましたのでご利用下さい。

「厚生労働省」ホームページ(外部サイト)

www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/index.html(新しいウィンドウで開きます)

食中毒予防対策や、食中毒統計等が掲載されています。ご参照下さい。

注意喚起情報

平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から、食品等に関わる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行った場合は行政に届け出ることが義務づけられました。

制度の詳細については厚生労働省の自主回収報告制度(リコール)に関する情報 をご確認ください。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/食品衛生課

電話番号:048-840-2226 ファックス:048-840-2232

食中毒予防パンフレット(PDF形式 4,960キロバイト)

食中毒予防パンフレット(PDF形式 4,960キロバイト)